リアイベとポスカとわたし [擬人化]

今年もリアイベの季節ですね。

毎年この時期になると、うおーーーポスカーーー!!

ってつくったり。

今年は小冊子も持っていく気です。正気か・・・。

こんなかんじのポスカ持っていきます。

あと

こんなかんじのうちの子紹介の小冊子も。

フルカラーなので少部数というか10作れたらいいという部類ですが・・・。

18日の朝とお昼からお邪魔したいと想いますヾ(*´・ω・)ノ゙とぉー。

リアイベ今年は力はいってますよね-!トラカデザイン一新してるし。

へへへ、楽しみ!

【和装エーちゃん】

和装エーちゃん。

そういえばエーデルがクイに戻りました。

アンポンタン度が上がってレベルアップー!

じゃないや、昔クイだったので、久しぶりに戻ったね!

性格的にはクロメよりもクイのほうがしっくりしてるかなと想います。

追記は長い平坂のお話。

一端区切りがついたところまで書いたので、ぽぽーんします。

誤字脱字はまたサイトに載せるときに発見次第直す予定でありまするので

見つけてられても笑って見過ごされませ(。´>д<)

平坂のお話です。

ちょっと長い?かも。

ロルフと王がこちらで再会するところまでのお話。まだ途中かけですが、一区切りしてもいいかなと想って

ちょっと乗せることにしました。

*-----*

自分を自覚したのはいつだったのだろう?覚えがない。

気付いたら彼女は民長の傍らにいて、長の跨がる大きなヤクの上で、大きな腕に支えられながら揺られていた気がする。

何処かへと移動する道中、ふんわりふわりと揺れる視界に映るのは一面黄金色に染まる草原だった。太陽の色と混じり合って赤と桃色が照り返しに映える。空はどこまでも遠くまで広がり夕日に照らされた雲が淡く美しいグラデーションを奏で、その雄大な自然の中を黙々と彼女を含む一行は移動していた。

とん、っと後ろに凭れると長のおなかに頭が当たる。それほど自身の体は稚く小さなものだった。

落ちないようにと長の大きな手が少女の両脇に手を差し入れて座り直させる。

---違う。

ただ、直感がそう告げていた。

違う、と。

この手は違う。けれど何処がどう違うのか解らなかったため、ただひたすら寂しさと寂寥感が込み上げて、どう表現していいのか解らない感情は悲しさとして溢れだした。

唐突に泣き出した彼女をあやすように手が伸ばされたが、それでも幼な子は泣き止むことなくわんわんと。大人達を困らせるように泣きじゃくった。

何故泣いたのか理由を問われて寂しいと答えた気がする。

それが彼女の一番幼い記憶だった。

彼女には両親がいないため、寂しい者なのだと一族は目を掛け手を掛け愛情を注いだ。

埋まらない寂しさは、掛けられた愛情と本来の彼女の陽気さや女性が持つ明るさがかき消してしまい、解らないまま時を幾度も巡る。

だが、彼女の心の奥底には消せない埋もれ火のように燻り続けていた。

忘れかけた何かを思い出せそうで、思い出せないもどかしさ。

何度となく祈り、何度となく願い、幾度となく夢に見た。

貴方は、誰…。

【Harvest】

どこをどう走ってきたのかもう記憶にない。

息を切らせながら知らない建物の入り組んだ廊下をなるべく足音を立てないように走っていた。走っている、つもりだった。後ろを振り返り追っ手の声を耳で聞き取りつつ、暴れる心臓を手のひらで押さえ込んで薄暗い壁伝いに一歩一歩進む。ただ、震える足に力を込めるが膝頭が笑ってしまってうまく走ることが出来ないのが悔しい。追っ手が来ないように祈りながら壁に手を這わせて進む。

獣のように息を殺して、行く手から人が来ないことを祈りながら。

(天と地の、精霊よ…。)

どうかどうか皆の元へ返してください。

どうしてこうなったのか、良く解らないままただひたすら帰ることを切望した。

切っ掛けは、交易を営む一族の宴席で踊り女の一員として舞を演じたところに始まる。

華やかな姉媛たちと共に勤めた一席の後、とある客人が自分に使いをよこしてきた。

まま、良くある話で舞媛に贈られる「華」というやつだった。が、中心で踊る姉媛達をさしおいて何故?と疑問はあった。

疑問はあったけれど自分の舞も認めてもらえたのだと思うと嬉しかった。

「大兄上っ!」

喜び勇んで民長に報告にいく。

「おお、末のか。宴席ご苦労であったな。」

初老の掠れた声に似合わない若衆頭のような風貌をした男が、「末の」と呼んで少女の頭を撫でる。この一族「ダルヒム家」の長、ヴァルムレーヴェだった。鈍く燃える炎のような瞳と赤金色の髪が、淡いランプの下で照り返す。持っていた杯を置くと隣に座ることを許し、器を奨めた。

「ほんに、ロルフも一人前の舞手に育ったこと。」

ほほほ、と嗄れた声で手前の女が笑う。嬉しやの、と告げたのは初老の女だった。若白髪が目立ち始めた女の腕には赤子が抱かれていた。

「大姉上ありがとう。ニコルを抱いても構わないか?」

「構わぬよ。ほれニコル、母従姉妹殿がご所望ぞ。」

おくるみにくるまれた赤子を受け取るとロルフは愛おしそうにニコルを見つめた。

なんとなく、赤ん坊の世話は手慣れていた。どこかで知っている、そんな感覚が頭の片隅に燻っている感じだった。不思議だが、生き物とはそういう風に作られているものだろうと解釈している。

「手慣れたものよの。末のの腕が一等心地よいと見える。」

「ほんに。いつ嫁に出しても構わぬこと。」

「・・・まだ早かろう。」

顔こそ変えないが「藪から棒に」、と言いたげな長に対して、ほほほと楽しそうに初老の女は目を細める。

「華の盛りは短いもの。とはいえ目に入れても痛くないといわっしゃる。困ったものじゃ。」

「姉上、言葉が過ぎましょうぞ。」

長は苦笑すると、子供をあやすロルフに視線をやる。揺りかごのようにゆるゆると揺れる姿は、昔自分のあずかり知らぬところで失ったものを思い出させた。

「それはそうと、ロルフや何ぞ用があって来たのであろ?」

話を切り出した大姉にロルフは向き直ると、「そうなんだ!」と得意げに笑んだ。

「先ほど華をくれるという人がいたんだ!行ってきてもいいだろうか?」

「ほぅ。」

すっと長の眉が持ち上がる。踊り女に華を、という輩は少なくはない。だが意味が二通りある。

舞媛は今宵の宴の華であった!と文字通りの意味で、報償として酒や菓子を振る舞ったり宝飾を下賜される場合。

もう一つは、今一度「華」を勤めよ、という意味。個人的な場所で舞えという意味がある。

年頃になると舞媛達にはその事を母親からよくよく言い含められ、華の善し悪しを見極める技術を口伝されるものだが…。

「末のは、華をもらうのは幾度目であっただろうな?」

ニコルを大姉上に戻しているロルフに長は向き直りただすように問う。

「三度目だ。最初は珍しい菓子を振る舞ってもらった。二度目はこの耳飾りをもらったよ。」

チリンと耳元で鈴のような音を立てる翡翠の耳飾りが、長い羽耳をパタパタさせたときに鳴り響く。

「なるほど、のぉ。」

得意げに答えるロルフの顔と長の顔を見比べながら大姉は眉をひそめる。今宵の客は上客ばかりなので、手荒な事はいたすまいと思うが長にいらぬ連想をさせてしまっている以上今宵は辞退せよと言われかねない。

「華主はどなたかな?」

すっと手を差し出すと、当然のように小さなパルピスをロルフは長に手渡した。

手のひらよりも小さな紙片に、流暢な文字が並んでいる。

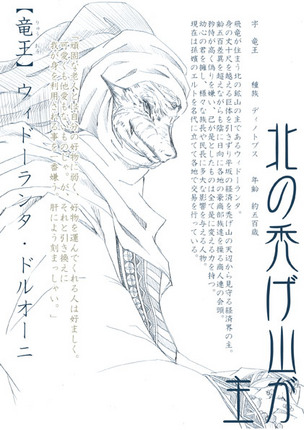

「…ウィドーランタ・ドルオーニ。」

「今宵の次客から・・・?」

大姉がそう呟くよりも早く、長は嘆息をした。手のひらにのった紙片をぐしゃりと握りつぶす。悪戯にしては悪質な事よと胸中で苦虫をかみ潰しながら。

「これは騙り、じゃの。」

「え?」

当然大御所からの指名だから行ってこいと許されるものばかりだと考えていたロルフは、まったく違う言葉に眉を潜める。視線を移し大姉に助けを求めるが、緩く首を振られるばかりだった。

「北の禿げ山を牛耳る山岳の主、ウィドーランタ・ドルオーニともあろう者が、たった一人の舞媛を指名するものか。ましてや今宵の次客を務める以上、あやつの気性が許すまい。」

通常宴席においては、正客が最上位の客人格ではあるが、同時に正客は宴席を開いた主催者でもある。よって宴の招待客の中で最上級の客人は次客ということになる。

次客ともなれば、華をもたせることは当然であるが、媛一人を指名することはまずない。次客としてもてなされた返礼として舞媛全員に後々華を贈られたり、その宴席の功労者である長に幾許かの打診をする。そのくらいの器量を見せねば業界の笑い草として後々まで語られてしまうからだ。それは、金や女よりも名誉を重んじる商人において、この上ない恥辱に相違ない。

なにより当のウィドーランタ・ドルオーニからは招くこと叶わぬ体調故にと、すでに各一族宛に結構な華が届けられていはずである。ダルヒムに届けられた品と他部族のものはそう大差あるまい。

「次客を語らった悪戯じゃ。ドルオーニへの嫌がらせの類いに相違あるまい。」

パチンと長は指を鳴らすと、開けた手のひらに転がるパルピスがジュッと音を立てて煙となり空気中に霧散する。表情はにこりと笑ってはいるが、目は笑っていなかった。

「あても同じ考えじゃ。次客の名誉のために耳を塞いでおきましょうぞ。」

大姉も同意し、悄げたようにうつむくロルフの髪を優しく撫で梳いた。

「詮無きことよ。末のも気にせず振る舞い菓子でもお上がりなさい。」

ほれほれと大姉が進める器に盛られた華菓子を手にとって、へへっと彼女は笑うしかなかった。

(確か、そんなこと言ってたよね…。)

聞かなかったことにして、当てがわれた部屋に戻ったつもりだったが。

(ドルオーニの名前を騙った嫌がらせ。長の言うことはいつでも正しい…。)

部屋に使いが来て答える間もなく手を引かれてどこか知らない部屋に連れ込まれていた。

小さなコミュニティーで形成されている社会と社会が交わる時は、悪質な嫌がらせや犯罪が横行する場合が多い。如何にして名誉を傷つけ剥奪するか、相手を蹴落としてのし上がるか。

如何にして相手に罪を着せることが出来るか。

そんな薄汚い駆け引きが陰で横行するが為、犠牲となる舞媛達は後を絶たない。

ここ数年は改善されてきているため滅多矢鱈と舞媛達が攫われることはなくなったが、壊滅しているわけではなかった。

ダルヒムの一族でも、民長の末妹であるロルフの母親のファルエンがその被害者として15の時に姿を消した。三年後に何処からか乳飲み子を抱えて長の元に戻ったのだが、何も騙らず幼い娘を残して自害をしてのけた。

凄惨な裏側の仕組みが「華」を偽って横行する。それらから如何にして「媛」を守るかは長の手腕にかかっていた。

ダルヒムの長は末妹を守れなかったことを、今でも悔いている。

忘れることの出来ない苦い経験だ。力のない長であることがどれ程恥ずかしいことかと思い知らされてきている。が、そんなことなぞ解るはずもなくぬくぬくと育ったロルフには、これがどういう状況なのかが把握できなかった。急いできてもらいたい、悪戯ではないのか?いやいやとんでもない、次客自らのからのご所望ですよ、知っているでしょう体をあまり動かすことが出来ないお方だと、さあさとドルオーニの名を盾に急かされるまま連れ込まれた部屋で待っていたのはもちろんドルオーニではなかった。

大柄で恰幅のいい、というか良すぎて移動も他者の手を借りねばままならないウィドーランタ・ドルオーニの容姿は有名だが、目の前の男はそんなものではなく、騙されたことを理解するのに時間など必要なかった。

その後ロルフがとった行動は、至極単純明快だった。

ダルヒムの長は、末妹のことを、今でも悔いている。

同じ過ちを二度と犯すまいと、ロルフを含む幼い舞媛達に、使う使わないを別にして徹底的に護身術をたたき込んでいた。己が身に降り注ぐ災厄を己の力だけで振り払えるために。

激しい舞に耐えきれる程の体力をもつ媛達の多くはその護身術を身につけている。

身につけてはいるが、多くの媛は野蛮を嫌い行使することはなかった。

だが、何事にも例外というものがある。

その例外をひいたが為に、別の惨劇が発生した。

鳩尾に5発、顎に3発、回し蹴りを後頭部に決めた後、倒れた相手の膝の皿を思いっきり踏みつけ彼女は遁走した。

身の危険を感じた場合、後にどのような事情が発生しようとも迷わずに使うように言い含められていたため、元々素直な質で単純思考だったため「身の危険」と「騙された」というキーワードに反射的に体が動いた結果であった。

もちろん衛兵を呼ばれて迷路のような屋敷を彷徨うことになったのは言うまでも無い。

右も左も同じような石壁の屋敷だ。あっという間に方角を見失って訳のわからない処をぐるぐるとしていた。

結果、衛兵が追いつく事が出来ないような道順でぐるぐると屋敷の中を彷徨っていたのだが。

(森より深い迷路だ。)

息を切らして苦笑する。苦い唾液を飲み下すと、背後から迫る足音に集中する。

追い詰められているのが解った。如何に広大な屋敷といえども限りが必ずある。館の最奥、袋小路にどんどん追い込まれているような気がしてならなかった。

(隠れなきゃ…。)

咄嗟に手近にあった扉を開ける。誰もいない事を願って部屋の中にある仕切りの幕を手でたぐった。オレンジ色の光が奥から零れ見える以外は人の気配がなさそうにも見える。

一縷の望みを託して中に進むが、やはり人の気配はなかった。絹のように感触が心地よい紗のカーテンをたぐり寄せて、はーっと息をついた。お腹の底から息を吐き出すと、急激に疲労が襲ってきた。今まで意識していなかったのが不思議なくらい疲れが体中から溢れだし、膝ががくがくと大仰に笑って震えが止まらない。怖かったのだと自覚すると肩を抱きしめてその場にへたりこんだ。

「消えた?」

カンっと盆に灰を落とす音と共に、厳しい視線を相手に向ける。

「部屋に下がるように言い渡したはずだが。」

その声の静かさはかえって恐ろしい。報告をする姉姫の肩がびくりと震えた。

「部屋でみんなと一緒に菓子をいただいているものだと思ったのですが、その…。」

言いにくそうに口ごもる少女に、申してみるが良い、と優しく問いただす。

「フーシャン、我らはお前を責めているわけではない。ただ、事実を把握し対処したい。早急に、迅速に。そのためにはそなたの力が必要じゃ。」

教えてくれぬか?と言いにこりと笑んだ長に促されて、顔を上げた少女はほっとしたのかぽつぽつと語りだした。

「マベリーとアルが言うには、ドルオーニ様の使いの者が急かすように連れて行ったと。」

「…そうか。」

ふむ、と思考を巡らせながら脇息にもたれかかる。あれほど騙りだと言い聞かせたのにもかかわらず流されて連れていかれるとは、危機管理意識が乏しいようだ。親のいない引け目を感じさせないよう一族が甘やかして育てた結果がこれでは後々考えねばならない。己を棚に上げるわけではないが、己を除いても一族はロルフに甘い節が多い。引き締めねばなるまいと考えて、ふと笑った。自分の頭の中では、すでに取り戻したことを前提に考えている。

取り戻さねばならないと、彼は思う。末妹の遺言に背くわけにはいかなかった。

ともあれ人を疑うことを知らない女児が増えてきている。それは言い含める母親達の言葉の力が衰えてきている事を意味する。これは一族の力の衰えの兆しにも見えかねない。綱紀を引き締め直す時期が来たようだ。

「長!!」

思考を巡らせているときに断ち切るような大声を上げて、勢いよく部屋の中に乱入してきた青年が血相を抱えて長の前に膝をつく。

「なんじゃ騒々しい。」

尋常ではない様子に眉を顰めそうになるが、顔には出さず鷹揚に構え青年の言葉を待つ。

息も絶え絶えに走り込んできた青年は悲壮感溢れる顔を上げると、

「ミケーグの部屋とガルマダの部屋からそれぞれルチェットとフィランがっ!!」

消えたんですっ!!!と、叫んだ。

「…。」

頭痛がした。

青年が血相を抱えて非礼を承知で飛び込んできた理由は推して知るべし。

名前を呼ばれたルチェットは彼の姪であり、フィランは7番目の娘である。目に入れても痛くない、口の中にしまっておきたいほど溺愛していたユング自慢の娘達で、大人しく容色整った稚い少女たちである。

綱紀の引き締めどころの騒ぎではない。一度に三人の娘が消えた。

これは組織的な網の目を張られていると思って間違いはあるまい。

今回の宴席で多数多部族がウィドーランタの名の下に集い契約を締結しにきている。ダルヒムの家で3人となれば、他の部族も同じかそれ以上…。そう考えても間違いはあるまい。

ふーっと莨煙を吐き出すと、額に手を当て疼痛を訴える部分をぐっと押す。

ここで一族の失態を責めたり罵ったりしている場合ではない。事態は一刻を争う。

何より責めることで事態が解決する筈がないし、長は人を責めることを嫌った。

叱りもするし怒りもする。窘めることもある。だが人を責めて失態を追求することは和を乱し一族の結束に亀裂を生む。一度生じた軋轢は決して消えることはない。

長が常々己を「我ら」と称するのは、一族全てが自分の身だと思っているからだ。己の失態を己が責めてなんになろうと彼は考える。

失態を恥じるならば対処を講じれば良い。己の姿を見て一族の者も感じていてくれればいい。彼は信じている。「我ら」は、愚かではないと。

それにしても迂闊であった。相手は大御所の名を騙って舞媛を三人連れ去っている。それも大人達が目を離した時間を狙って。こちらの動きを熟知し、年頃の娘を攫うところを見ると人身売買の可能性が頭をよぎった。しかもかなり手慣れている。

「ユング。」

血相を抱えて飛び込んできた青年を長は呼ぶ。

「はっ!」

「ミケーグとガルマダの部屋に残った媛達と、残りの三室の媛達をここへ。一処に集めた後、大人達で出入りを固く禁じよ。行け!」

長の一言にユングは部屋を飛び出していった。

「フーシャン、そなたはここに来る幼い媛達を取り纏めよ。」

そう少女に告げると長は重い腰を上げる。端正な顔立ちには普段の和やかな微笑はない。

姿勢正しく襟元乱さず、厳しい表情を称えて立ち上がったその姿は、一族をまとめる柔和な顔ではない。民長としてのもう一つの顔だ。

「はっ。」

頭を下げてフーシャンが礼をとっている隣を通り過ぎ、長は続きの間に足を踏み入れる。

出入り口に控えていた二人の青年がその後に続いた。赤毛のリオンと銀髪のトビネの青年は、己が主人の行く場所に必ず付き従う。

「ドルジたちは裏口・右門とそれらの隧道へ、マフゼンの男達は南の細かな路地に控えよ。ヴァオルは一党を率いて東の門から連なる水路一帯を見張れ。船に積まれる荷駄に注意せよ。行けっ!」

長がそれぞれに指示を飛ばすと、控えの間にいたそれぞれの頭目が散っていく。

「ウォルはドルオーニに警告せよ。奴隷商人が紛れておるとな。オーグは共に参れ。」

「はっ!」

ウォルとよばれた赤毛の青年は一礼をした後すぐに行動に移った。駿馬のような素早さで部屋を駆け抜けていく。

その姿を一瞥すると、長は中央の扉を潜り廊下へと出た。石畳のひんやりとした廊下の空気はどこか澱んでいて、ただただ冷たい印象だけが草原の民の目に映る。

一歩踏み出した後は足早に真っ直ぐ目的地へと向かうだけだった。

「何れへ?」

歩みを緩めずに前に進む長に、モノクルをつけた線の細い青年は尋ねる。

「バーゼルトに掛け合う。」

今宵の正客に・・・?と眉をひそめるオーグに長はにこりと笑んだ。

矜恃の高い商人なればこそ、名誉を重んじる傾向にある。自身の傘下に奴隷商人へ連なる者が潜んでいると知れば胸中穏やかにはいられないはず。

バーゼルトは古くからある北方の名家だ。一族の名に恥じるような事は絶対に避けたがる。

名誉を重んじるため、侮辱した相手を決して許しはしない。

「その気になれば、街ごと封鎖できる男だ。」

笑んだ長の目は笑っていないことにウォルははっとする。

その気になれば、人をいなかったことにすることなど容易い男なのだ。

今宵の正客であるアードラー・シュテル・バーゼルトは、北でも名の知れた豪族だ。代々続く宝石商で、山岳の主・ドルオーニとも古いつきあいを持つと話には聞いていた。そのドルオーニの仲介で今回の取引を持ちかけられている。南方の古美術品、主に銀細工が主要取引相手として、だが。こちらとしても山岳の主とは知らぬ仲ではない。異議申し立ての陳情ぐらいは当たり前だろう。

バーゼルトを含む宝飾商という連中の財力は、どの街や村々においても甚大な影響力を持つ。

南部において貨幣経済はとんと浸透していないが、北部は違う。全ての物は貨幣によって売買される。中でも宝飾品は高価なものでそれらが売買されるときの経済活動は街にとってこの上ない旨味だ。一晩で見違えるほどの活性化を促すため、どの街も取引するための売買契約場としての提供を惜しまない。

貧しい街ほど宝石商は金の卵だ。ならばこそ、最も敵に回したくない相手を動かし下手人の行動範囲を封鎖させてもらう方が手っ取り早くこちらも労力を費やさない。

「上手くいくのでしょうか?」

「オーグは心配性じゃの。」

くつくつと長は笑う。余裕とも思われる口に含んだ笑いにオーグは眉をひそめる。

「我らの手で媛達を取り戻せれば警告だけで済むがの。我らとて有限じゃ。負担を減らすために利用できる者なら使わぬ手はない。」

「バーゼルト卿を扇動するつもりですか?」

「いやいや煽る必要もあるまいよ。ただ一つ・二つ、そっと囁いてやるだけで十分じゃ。率先して媛達を取り戻す算段を奴自らつけてくれよう。まあ、念には念を入れて、のぉ。」

「?」

長の含みある言葉にまだ若いウォルは首をひねった。

バーゼルトは愚かな男ではないと長は思う。

媛を取り戻すために要所要所に頭を飛ばしたのだ。自分の行動は徒労に終わってくれれば良いと思う。

だが、念には念を入れておくことが肝心だ。打つべき布石を間違えるわけにも行かないが、怠ってもいけない。

あの気位の高い男のことだ。よもや己の旗下に奴隷商がいるなぞという事態を良しとしておくはずはない。

鷲の字を持つ雷鳳。彼の異名轟く理由はその苛烈な気性にあると聞く。

そんな男が道理を曲げて人を攫い売り払う行為を、まして友人の名を騙られて、許しておくはずがない。

ドルオーニの名を騙り奴隷商と結託することで相手はドルオーニの名誉に幾許かの疵を与えようとしたのだろうか?それともバーゼルトの名誉を失墜させようと?

なんにせよ奴隷商をたたけても媛達が戻ってこないのでは困る。頭目達の働きに期待しつつこちらも打てる石を要所に打っておくために動くのみだ。

たかが交易商人の舞媛三人。後々騒がれようとも放浪部族の言葉などに耳を貸すものかと相手は高を括っているのだろうが…。

「我らを甘く見てもらっては困る、の。」

口端に太い笑み。

内心の怒りを静かに抑え、彼は歩みを進める。

ふーっと息を吐いて、ロルフは漸く顔を上げる。数瞬ほど休息のために全神経を解放して警戒を怠っていたが、体が落ち着きを取り戻した今、まわりの景観をじっくりと見渡す余裕が生まれる。

(薄暗い部屋…。奥に明かりが。)

目を凝らすと薄いヴェールのようなカーテンが幾重にも重なった向こう側にぼんやりとしたオレンジ色の光が零れ出ている。

人がいるのだろうか?だが気配らしい気配がしない。

警戒を怠らずに一歩一歩歩みを進め、不意に気になって後ろを振り返る。

衛兵の足音が近づいてきている気がした。急速にはやる不安が動悸を煽り、見えない恐怖に思わず身震いをすると、紗のカーテンを一枚一枚とスルスル捲って奥へと入り込んだ。入り口が遠く感じられる場所まで一歩一歩隠れるように幾重にも重なるカーテンの隙間に体を滑り込ませる。

幸い人の気配を感じなかったため、後ろにだけ注意を払いながらカーテンを捌いてじりじりと進み、一定の距離をとったところでその埋もれるほど幾重にも重なったカーテンの中に体を閉じ込めた。ふと、手の中の布を薄暗がりで目をこらし良くよく見ると、端正な模様が染め上げられていた。刺繍細やかな裾の端には値段を示すタグがつけられている。

(売り物・・・?)

まさかこの膨大な量の布が全て?でも今日の取引は鉱物系だと長が言っていなかっただろうか?頭の中で疑問がぐるぐると渦巻いていく。

とにかく売り物と解れば手を離さなければと慌てて手を引っ込めたが、その反動で後ろの布に足を取られてその場で転倒する。

「・・・!!」

声を出すまいと必死にこらえて身をかがめたとき、肌越しに感じる柔らかな感触に違和感を覚えた。先ほどの布達とは全く違った感触。毛織物のラグが床に敷いてあり、衝立に囲われた明るい空間。柔らかな布の塊が背中越しに感じ取られる。

もふっとした心地よい弾力に、暖かな安らぎを覚える。まるで、寝床のような…。

(寝床?)

疑問が頭の中に浮かんだとき、体が宙に浮かぶ感覚に襲われた。

「へぁ?」

間抜けな悲鳴を上げたときには、柔らかな寝床に体が投げ出されていた。視界が急激に明るくなり、目に火花が趨る。体にかかる衝撃はけして軽いものではなく一瞬息が詰まった。

ぐぅっと唸るような声をはき出せたと思うか否や、あっという間に両手が頭の上で寝床に押しつけられていた。

悲鳴を上げるよりも早く、喉元を強すぎる力で押さえ込まれて息が詰まった。どうやら手のひらで頬骨を捕まれているらしい。

痛みに顔をしかめながら逆光に眩しく目を細めて状況を把握しようとしたとき、馬鹿にするような男の声が耳に届いた。

「どこのどいつかは知らんが、人の寝所に無断で上がり込むとはいい度胸だな。」

「なっ・・・、…。」

言い返そうとして、言葉が詰まった。

目を疑うよりも、思考を疑った。

明るい光の中で見えたのは、黒髪の青年だった。

その顔に、その声に、なぜだか解らないが直感が働いた。

こちらを馬鹿にしたような声で詰った相手に、懐かしさを覚える。知っていると、疑うこともなく確信する。

たった一つの呼び名が、懐かしさと共に口から溢れた。

「王…。」

目を見開いてたった一言口にした侵入者が、彼には訝しく思えた。明るみで姿を確認したところ、どこぞの舞媛なのだろう。踊り女の衣装に身を包んだ、まだ稚さの残る少女だった。

いったい何故この踊り女はこんなところにいるのだろうか?年端もいかぬ舞媛が宴席の主の館を彷徨くことなど通常あり得ない。

ましてや、弁解することも言い募ることもなく。

ただただこちらを見つめる真っ直ぐな赤金色の瞳に、彼はどこかで覚えがあるような気がしたのだ。

莫迦げている、と理性が囁く。

こんな時間に館を彷徨く女に見覚えがあるとでも?と自嘲する。が…。

青銀の瞳が不思議そうに瞬く。

何故この少女は自分の字を知っているのだと…。

実名ではなく通り名であるため、他者に知られていることは吝かではない。だが踊り女が商人の通り名を?なんのために把握する必要が?しかも南部の少数部族の幼い舞媛が。

思考を巡らせたときに、もう一度少女が字を呼んだ。

同時にほろりと、小さな頬へ涙が零れていき、自分の指にそれが伝わる。

---嗚呼。

泣くなと、あれ程言い含めていたのに…。

頭の中で【誰か】が嘆息混じりに言う。

あの夕暮れの日も、いつかの雪の日も、涙を目尻にためていた。

泣くなと言い含めて於いたのに、守った例しがない。

そして最後に自分はこの我儘者に言うのだ。

好きにしろ、と。

そうだ、好きにしろと許した気がする。初めて見るはずのこの踊り女に。

自分を許した。どの記憶とも合致しないあの夕暮れに。

記憶の中にある白昼夢のようなフラッシュバック。確かにあの雪の日目の前の少女が泣いていた。

「泣く奴があるか。」

そして同じようにこう言ったはずだ。泣くなと。

ぼろぼろと堰を切ったように零れる涙が止めどなく溢れてきていることに苛ついた。

頭上に縫い止めておいた両手を放すと、喉をつかんでいた手で頬を乱暴に拭う。子供の柔らかな頬に赤い線が残るような気がして途中で力が自然に緩んでそのまま頬を手で覆った。

「だって、…だって。」

寂しかったよと、あの幼い日より喉の奥にとどめていた言葉が溢れた。

ずっと、ずーっと。生まれて自我が芽生えたときから寂しさがあった。家族がいるのに、どこか寂しさに付纏われてぽっかりと心に穴が開いたような寂寥感が胸の中に巣くっていた。

埋めることの出来ない寂しさは、父や母がいないためだと思い込んでいた。そうなのだろうかと自分の中に蟠る疑問だけを残して。

けれど違った。

誰かが隣にいないことが寂しい。それだけが漠然と頭の隅に根強く残っていた。

今、その理由が、漸く解った。理解した。同時に埋まった。そして溢れた。

誰かじゃない。

「貴方」がいない、だから寂しいのだと。

放された両腕で掻きついた。懐かしい暖かさがそこにある。姿形が多少違えども、確かに彼だと本能が肯定する。

初めて出会った筈の目の前の彼に、間違いないと全身が訴える。

「王、…王っ…!」

泣きじゃくりながら肩に頬を埋めて名前を呼んだ。嘆息する音が聞こえた後、小さく名前を呼ばれ乱雑に頭の後ろをくしゃりと撫でられる。手の大きさは、ちっとも変わっていないんだと思うと安堵したのか体を彼に預けてすんっと鼻で息を吸った。

舌打ち一つ。たぶん面倒くさいと思ったのだろうか。とんとん、と後頭部を軽く小突かれた後、乱雑な扱い方で膝の上に抱き上げられる。

「悪い癖だ。」

死んでも治らなかったか、と悪態をつく彼に、彼女は笑った。

「お前は死んでも覚えていてくれた。」

涙を目尻にためて笑った。

--------と。

ばたばたと部屋の外が慌ただしくなり、扉が乱雑に開かれる音がした。寝床は扉からだいぶ離れているとはいえ、幼い体はびくっと反応し臨戦態勢をとっていた。

だが彼は慌てることなく小さな体を寝床の奥に放ると一枚手近にあったラグを投げてよこし、自身はその前に立つと慌ただしく部屋の中に踏み込んでくる連中を迎え入れた。

「失礼しま・・・」

「主の許可無く部屋を踏み荒らすとは何事だ。」

相手の言葉を遮って彼はぴしゃりと言い切る。この部屋の主という意味かと思うのだが、この館の主という意味ともとれる言葉にロルフは耳を疑う。

「はっ!ドヌーア様の寝込みを襲った下手人が紛れ込んでいるとのことで館内隈無く捜索せよ、とのことです。この部屋も…」

「探させろ、と?…困った叔父御だな。」

フンッと鼻で笑って一笑に付した。心底その人物を馬鹿にしているのだろう。

いや、表情はうんざりといった感じなのでどうでもいい人物なのだろう。

「それで?」

彼は嘆息混じりに話を促すと、部屋に踏み込んできた数人の兵士達は顔を見合わせて床に膝をついた。

「ご無礼承知で、室内を改めさせて戴きたく。」

「断る。」

無碍もない否定が間髪入れず返される。兵士達は縮こまりながら更に深く頭を下げて言い募った。

「そこを曲げて、お願いしたく…。」

その姿に興ざめしたように、深く嘆息した。

「せっかく口説き落とした媛をこのまま手放せと?」

「は?」

どうでも良さそうに彼がとんでもないことを口にした。

話が見えないため外を伺おうと起き上がった彼女の絹擦れの音に、兵士達がはっとしたように面を見合わせる。

「察しの悪い奴だ。」

口端を上げると、彼の手がパチンと音を立てる。光の筋が収束しラップ音が部屋の中を奔る。

途端蜘蛛の子を散らしたようにばたばたと室内に乱入してきた兵士達が慌てて立ち去っていく。相当恐ろしい主なのだろう。小さく悲鳴が聞こえ、耳に届いたそれを苦笑しながら彼女は聞き流した。

変わらんなぁ、と。

とんっと寝床から這い出して飛び出すと、入り口を見つめていた王に飛びついた。身長が足りないため腰に掻きつくような形だが、腕を回して抱きしめる。

「布ばかりの部屋だ。」

投げてよこされたラグが足下に落ちたのを見てロルフが笑う。ぐるりと部屋を見渡すと、簡易的な寝床と、衝立と、向こう側にはランプの光にともされた机やそういった家具類一式がこぢんまりと並べてある、実に殺風景な部屋だが。

そのイメージを塗り替えるような色とりどりの布が所狭しと吊されている。

垂れた布は全てタグがついているようで、中にはとんでもなく手の込んだ工芸品のような一品すら無造作に吊されている。

「末の妹が嫁ぐ為、な。布支度は一家で行う仕来りだ。」

どうでも良さそうに話す言葉に、少しだけちがうニュアンスを汲み取る。

(本当にどうでもいいと思っているのなら、お前は何もしないよ…。)

私は知っている、と本能が謡うように囁く。

妹御はきっといい娘なのだろう。自然と顔が緩んだ。

安堵したのだ。彼が許すことが出来る身内がいることに。

「全部、妹の物か。」

あれも、あれも、あれも。色とりどりの紗の布、絹の布。マント生地。細やかな刺繍のしてあるストールも、服に使う生地も。

「ああ…。」

頷いて彼は言う。「お前よりも、小さな娘だ。」と。

「寂しいか?」

頭に手がぽんっと乗せられるから、上が見られない。が、深い深い嘆息が一つ聞こえたのみだった。

「下手人は、お前だな?」

漸く彼が発したのは、全く別の言葉だった。

あー・・・っとまずいことをしたという表情でふいっと視線をそらすロルフをみて肯定と受け取る。

部屋に来たのは館にいる私兵ではなく、叔父が「わざわざ」雇っている私兵だ。

この部屋まで踏み込んでくるところをみると、よほど下手人に手酷くやられたらしい。

そこまで手酷く出来る奴、しかし命までは盗っていない。状況的に考えられるのは、思い出した今一つしか浮かばない。短絡的だともう一人の彼が笑う。

「うん。」

殴っちゃった、と伝えるとくくくっと忍び笑いが漏れる。

「よく媛をボロボロにしていたが、叔父御もこれで懲りるだろう。」

「私にとっては笑い事ではないんだが…。」

ぶうっと膨れたが、言葉が心に引っかかりオウム返しに問い返す。

「ボロボロに…?」

彼女の疑問に彼はああ、と答える。

「見目の良い媛を攫っては慰み者にしているらしい。」

息をのむ気配が後ろから伝わる。掻きついた腕がきゅっと服を強く握りしめた。己の置かれていた立場を把握したらしく、小刻みに肩が震えているのも伝わってきた。

「一応権力者だ。噂だけでは糾弾するのは難しい。だがお前に手を出すとは…。」

言葉尻を濁して、嘆息する。

「うん?」

「どうやら叔父御は趣旨替えしたと見える。」

「どういう意味だ?」

「そのままだ。」

裾を引っ張って抗議するが彼は相手にしない。

そして震える肩が止まることを確認するとからかうのをやめて後ろ手に小突いてやった。

「なんにせよ他の媛でない事が僥倖だったな。今頃長は胸を撫で下ろしているだろうよ。」

「ん?あぁ……あー、多分他の媛でも変わらない結果になるんだろう。大兄上は武術推奨派だからな。」

「…。」

(大兄上…。)

媛に武術を教え込むとは変わった民長だと彼は思った。色としての華を添えさせる長は多いが、ここの長は色としての華を使わずに媛に自衛させることを第一に考えているらしい。

(末端を担う華に自衛……、か。切り捨てることが出来ない情の持ち主。)

これらから窺える長の為人は、一族を隈無く愛するウェットな人物だということ。

ロルフの服装から見て南の部族だろう。南部の一党で唯一今宵の宴に参加している一族がいる。南方の交易商ダルヒム。ドルオーニたっての引き合わせで参加している一族だ。

(長は赤毛に赤金の瞳のリオン…だったか。)

銀狐と称される南の交易商。情報商としての名としてちらちらと耳に挟む。一人歩きした噂の主を、取引相手達の顔合わせで物珍しさにちらりと見かけたが、誇張された通り名にそぐわない、冴えない優男然とした印象しかもたずにただ通り過ぎただけだった。

が、どうやら違うらしい。商売は商売、娯楽は娯楽というシビアな見識、娯楽と享楽を混同せず一線をきっちりと引いている人物。

(裏を返せば…。)

一族に何かがあったとき、必ず何らかのリアクションを起こす。

ロルフがここにいると知れば必ず迎えに来る。

普段なら面倒な。と眉を顰めるところだが……。

(となると、事実を把握すれば狒狒に抗議に出るか…?)

若しくは長に。狒狒のしでかした事への抗議、不平不満の訴え、に出る。

「…!」

そこまで考えてふと気づいた。

(攫われたのがこいつ一人ではないとしたら?)

趣旨替えをするのは叔父の勝手だが急に女の好みが変わるものか…?と。

ならば全く興味のない子女を攫う理由。それはこの業界では一つしか無い。

(奴隷商…!!)

まさか、と思い当たる節を探して歓喜する自分を自覚する。

黒い噂の絶えない輩である。奴隷商と通じていても何ら不思議ではない。尻尾を掴ませていないだけで悪どい商売をやっている事を王は知っていた。確たる物証を突きつけることが叶わずに今までのらりくらりと躱されてきたが…。

(利用、出来るか。)

一族を隈無く愛するウェットな長。色花として攫っただけでも相当腹が煮えていることだろう。その煮えた腹に油を注ぐ。数滴で良い。注ぎ口から溢れんばかりの火を噴いてくれさえすれば、証人としていかようにも使い道がある。

味方は多い方がいい。

正客も醜聞を外から糾弾されればさぞ腹に堪えるだろう。

思案は決った。

(となれば、こいつを使わん手はない。)

長への注ぎ口になる。話の口調からすると長とは血縁のようだ。可愛がられてでもしているのなら是が非でも長は取り戻しに来る。

(ここに乗り込ませるよりは、正客へと誘導しそのまま腹の火を吐き出してもらおうか。となると、送り届けて煽った方が相手も動きやすい、か。)

交渉しやすい段取りを頭の中で算段する。恩は出来るだけ着せること。

商人の基本であり、鉄則である。

「それで、何発打った?」

「んー…、鳩尾に2,3発。顎に一発。…あぁ、後は膝の皿を踏み抜いてきた。」

考えながら指で数を数えているが、明らかに答えた数と指折り数えた数が合っていなかった。

実際は倍ぐらいの数が打ち込まれているのだろう。

「あいつ酷いんだ。私の耳引っ張ってきた。髪も。痛かったから思いっきりやってやったんだ。」

悪びれもせずに笑う子供の頭に手を乗せる。花飾りが指先に当たるがその一部が拉げていた。

舞媛の花飾りは激しい舞にも耐えられるようにぎっちりと髪に結い止められていて、おいそれと拉げることはない。頑健な蝋で固めたようなそんな強度を誇る飾りだ。

その一部が拉げているとは相当の力で引きずられたのだろう。

「…そうか。」

適当に相づちを打ちつつ思考が回転する。身内とはいえ一族の恥部、黒い商人ともやりとりをしているとまことしやかな噂の絶えない奴であったため、いつかさらっと消してやろうとは思ってはいたが…。

口端が自然と上がった。

(人の物に手を出すとどうなるかを。)

知らしめてやるより他はなし。

待ちかねていたと言わんばかりに獰猛な性根が鎌首を擡げる。

生来の気性が誰よりも獰猛だと彼が自覚するよりも強く、牙を剥き、低く唸りあげているのだ。

「山岳のドルオーニが華をくれると聞いていたのに全然違う人がいて、吃驚だ。嘘を吐く輩はまほろばの主に望まれない憐子になるというのに。」

見当違いの方向で憤慨していたロルフの言葉にぎょっとした。山岳の主の名を聞いて彼は彼女の肩をつかんだ。

「ドルオーニの名を騙った、だと?」

低く唸るような彼の声と相も変わらぬその炯眼に彼女は圧倒されつつ頷いた。

びりびりと空気を振るわすように重苦しい。怒っているのだと肌で感じる。隠しもしない彼の怒気は空気を振るわせ雷子をかき集める。生前そうであったように、今も変わらずパリッと音を立てて雷子が部屋の中に集まってくる。

ドルオーニと彼がどういう関係を持つのかは解らなかったが、彼は彼が身内と認めた者にしかこういった怒気は見せない。長が一族全体を我らと称するのと同じように、彼もまた身内とそうでないものの線引きが厳しかった。どうでもいいものには見向きもしない癖に、身内に対して時に滴るような情を見せる。

あの山岳の長は彼にとっての「身内」なのだ…。

「パルピスにも書いてあったし、使いも確かにドルオーニと言っていた。」

そうと解ったのなら、彼の思考を邪魔にならない程度の情報を提示する。事実を曲げずに伝えることが一番近道となることを、彼女はもう知っている。

「残っているか?」

「ううん、長が捨てた。」

正確には燃やした、だが。

「ドルオーニの名誉に傷が付くから聞かなかったことにしろと言われた。」

「ダルヒムの長か…。だが証人になるな。」

舌打ち一つ。奴がドルオーニと明確に敵対しているという、確たる物証を得られなかったことは手痛いが、ダルヒム家の一族の長が証人として口添えをしてくれるれば事態は進展する。是が非でもダルヒムの長に会う必要が出来た。ついでがついでと逆転する。

彼は身を翻して部屋の入り口へと足を進めた。

相手は血族の中でも長老格を持つ豪商。しかも長からの庇護も篤い。下手な横やりは返って身を危険に曝すが為に今まで抑えてきていたが、もはや猶予はなくなった。

言質と物証、抜き差しならない証人を突きつけて上から一気に叩き潰す。そうでもしなければドルオーニは納得すまい。

山岳の主の名を騙り娘を攫い黒い商人との取引をするなぞ、あの大老の耳にでも入れば北は機能しなくなる。

竜族をとりまとめる鉱山の主は、あの巨体を引きずりながら一歩も外へ出ずに、北の貨幣経済を一握りしているの等しいのだから。

(もう一つ、二つ、確たる物証があれば容易いが…。現場でも押さえるか。)

他にも媛が攫われているならば、の話だが…。

「王?」

彼の思案を遮って、小さな声が呼び止める。疑問符を添えて言葉の中に何処へ?と訪ねるニュアンスを含ませて立ちすくんでいる姿は、思ったよりも小さく見えた。

彼は一瞥すると、口端に笑みを浮かべる。

それは苦笑だった。

そういえば、この年頃の時は怖い物知らずだったが一歩出遅れるときがあった。思い出せば長い付き合いだ。何も言わずとも察していた時とはだいぶかけ離れていて。

勝手知ったる扱いに思わず苦笑が漏れた。

「山岳の主を侮辱した罪は重い。」

部屋の中にかけてあった紗の布を一つ引き寄せると、ぱらりとほどけて彼の手に落ちる。

「鉱脈を牛耳る山岳の主を怒らせればただでは済まない。物流が何処かで滞り、流通は綻びを見せる。先達が血のにじむ思いで築き上げた貨幣経済の死に繋がる発端、その綻びを許すわけにはいかない。」

もう一枚彼がたぐり寄せる布はバサリと音を立てて床にまで垂れ下がる。大きな長い布には美しい染め模様が施してあった。

「お前にはダルヒムへ話を通してもらわねばならん。」

「…民長に?」

なぜ、名前を…、と小さく呟く声に、彼は太く笑む。

「ダルヒムの長の証言があれば、アレも動かずにはいられまい。…来い。」

「うん。」

呼ばれて駆け寄ると、彼が手にした布にくるまれる。柔らかな上質の布にすっぽりとくるまれて手足の先と顔だけがかろうじて外に出るような姿になった。

「動きにくい。」

「動くな、ということだ。」

ろくなことが無いからな、と言われて口を尖らせるが彼には解らない。布で覆われたままひょいっと担ぎ上げられて部屋を後にした。

「子供扱いするなってば!」

じたじたと身動ぐが動くことを許さずに力が加わる。

それでも暫くは抗っていたが、溜息一つと共に無駄だと悟ったのか居心地の良い体制を求めて小さくもぞもぞと動くだけだった。

暫くふて腐れるながら首に腕を回して黒髪に頬を埋めていたが、急に歩みが止まった。

何事かと思って布の隙間から前を伺うが、暗い廊下の風景は布越しの小さな隙間からはよくわからない。

前方に誰かいるようで、行く手を阻んでいるのが解った。

動くな、と言われているが了承したつもりはないので、彼女はゆっくりと体の向きを変える。

「そなたは…。」

その時聞き覚えのある声に、彼女は所作にもかかわらずがばっと顔を上げた。

薄暗い廊下で目が合う。いつもは上を見上げて見ていた顔が、目の前にあった。

「民、長…」

ぽつりと、呟いた。

目の前にいるのは己の大伯父。ダルヒムの民長その人だった。

髪にかかった布を引っ張れば、隠れていたスナイロユンクの耳がふありと布の中から飛び出す。続くように豊かな赤金色の長髪がはらっと零れ、色のない薄暗い廊下のなかでも鮮やかに見えた。途端ざわりと行く手にいた数人が響めく。

「末の…!」

長は驚いたように思わず口にする。

考えるよりも手が先に動いていたらしく、さし述べた腕に飛び込んでくる愛し子を優しく抱き留めた。ざわざわと周りに引き連れた連達が口々に名を呼び、声は廊下へ反響する。

抱き抱えた子供の体には、恐れていたような傷も怪我もなく、華のように笑う笑顔には陰り一つ見当たらなかった。

「無事…であったか。」

ほーっと息を吐きながら言う長に、ロルフは鼻を押しつけくぐもった笑い声をたてる。

「平気。大丈夫。王が助けてくれた…。」

王、と口の中でその名を反芻する。

確かバーゼルトの嫡孫がそんな字だったはずだ。

梟、という名を持つ黒い商人。通称・梟王と言われるオイル・ケニーヒの名を継承した、バーゼルトの秘蔵っ子。

鷲鳳アードラーが手塩に掛けて育てた北の商人連における頭目が一人。

「そなた、が…か。」

苦笑を禁じ得ない、という顔をしている青年は否定をしない。

「危ういところをよくぞお救い下さいました。篤く御礼申し上げる。」

長はロルフを床にゆっくりと下ろすと、両手を胸の高さまで持っていき、片手を拳で包むように軽く握ると拳の高さまで頭を垂れた。

その所作に応じる様に彼もまた、両手を胸の高さで軽く組み、裾の長い袖を前に垂らし頭を垂れる。

商人が儀礼や感謝の意を表すときの所作だが、する方も受ける方も同じく所作を行わなければならない暗黙のルールがある。多少の所作の差異はあるが、概ね胸の前で腕を組み、額をその腕の高さよりやや上まで垂れる姿勢をとる。

顔を上げた両者は、どちらともなくふっと笑った。

「救った、とは語弊がある。ソレが俺の部屋に逃げ込んできたのを保護したまでだ。」

「ソレ扱いはやめろ。」

長に向かって言った言葉に下から抗議が放たれる。だが気にすることなく彼は続けた。

「一族の者が大変な失礼を働いたようだ。長・アードラーに代わり深くお詫び申し上げる。」

「いつ手折られるやも知れぬ華を守ることは容易ではありませぬ。そなたの誠意に心より感謝を。」

彼の言葉に民長は返礼をし、にこりと笑んだ。さも当然と言いたげな態度に彼は食えない奴、と再認識する。

間抜けのような顔をしている、とも思えるが底が解らない部分がある。前面に出している短絡的な笑顔が全てと印象づけるにはまだなにかが足りない。その足りない部分に深みがあるようだった。入り口の狭い穴の奥深くに潜む、物言わぬ地底湖のようで腹の底を読ませない。

誠実さを被ったとんでもない妖狐かもしれない。

南の銀狐、それが今回の取引相手の一人だった。当人はどこも銀ではないが、一癖も二癖もある大狐のようだ。宛もない遊牧を繰り返す流浪の民だが、その人脈と情報量は侮れない。味方にすれば心強いが敵に回せば至極厄介だという。

「民長。」

連達の後方から無遠慮に長を呼ぶ高い声がし、少年と長身の男が狭い廊下に現れた。長身の男は腕の中に小さな少女を連れており、喜色を浮かべ長に歩み寄った少年に付き従う。

「ルチェットを保護したぜ。」

「ルオか、ご苦労。」

長が視線をやると、柔らかな鉄色の髪と赤銅の瞳のリオンの少年と、付き従うように控える青年、そして件の媛がいた。

ルオと呼ばれた少年がとんっと長の前に一歩躍り出る。悪戯の過ぎる子供のようなあどけない顔をした彼は水路へと向かったヴァオル一党の少年頭だ。

ちらりと視線を動かし見知らぬ顔がいることに警戒の色を示すと、長の隣に立ち見上げた姿勢で口に言葉を含んだ。

(「…長の睨んだとおり、水路で荷駄に詰められそうになっていたよ。他にも数人他部族の子がいて、そいつらは取り巻きに任せて俺の部屋に運ばせてある。」)

声に出さずに状況を短絡的に口の形で説明すると、背後に控えた青年を顎でしゃくる。

ルオの頭をくしゃりと撫でて、顔を上げた長は笑みを浮かべた。同じように手をさしのべ、ルチェットを受け取るとその背中をトン、トンと軽くたたく。強ばった顔をしたまま脅え固まった少女の体がそれだけでふわりと解れて、くすんくすんとすすり泣く声が静かに廊下に響いた。

「よく無事で戻ったルチェット。伯父御が顔を青くしてそなたの無事を焦がれているぞ。」

すんすんと鼻をすする小さな少女はこくりと頷いて長に向き直る。

「いい子だ」と長は頭を撫で、隣に控えていたオーグに手渡した。

「末のと共に母の元へ連れて行ってやれ。」

「はっ!」

「フーシャンに湯の支度をせよと伝えておけ。追ってもう一人連れて行く故なぁ。」

まだ一人見つかっていない媛のことを言葉の端に上らせたことでルオの顔もさすがに曇る。

そしてもう一人、ふっと表情が一瞬変化した。

(食いついた………。)

横目で確認しつつ心中で拳を握りしめる。

先ほどの話の中で彼がバーゼルトの家人である事は明白だ。字が王と言えば、長・アードラーの嫡孫、梟王に違いあるまい。となれば長に話を通す手掛けを作る一石になるに違いない。

これからの動き、彼を味方に引き入れるか否かでかなり計算が変わってくる。

扱いづらそうなと思ったが、そうでもないらしい。

(若いのぉ。顔にすぐ出る。)

齢を重ねればそれも無くなるだろうが、見たところ24.5歳くらいの若者だ。

まだまだ修行が足りぬと心に思う。

「さあ、行きましょう。」

オーグはルチェットを受け取ると、ロルフにも手をさしのべていた。

「…私は、………。」

その手と彼を交互に見比べて彼女は迷った。

長の言葉は一族にとって絶対だ。普段ならロルフは迷うことなくオーグと共に部屋へ戻っただろう。

その一瞬の逡巡の間、間髪入れずに手が横から伸びてきた。

「悪いがこれは証人の一人だ。戻してもらっては困る。」

不意に思考を遮って声が届く。同時に首根っこを捕まれる。猫の子のようにつまみ上げられたあと、とん、と少しずれた場所に着地した。

首に手をやりひりつく場所を撫でながら上を見ると、彼は自分ではなく長を見て話をしている様で。

「証人、と言われるか。」

「貴方もだ、ダルヒムの長。上手くいけば媛を連れ歩く者達の杞憂を減らす手がけになる。」

「…大きくでよったな。」

長は頷く代わりに目を細めて王を見やった。腰に手を当てて値踏みするように見られる。

交易を営む長たちが舞媛を連れ歩くことは致し方ない。流浪の民ならば殊更生活と密着した文化でもあるため媛を多く所有する。育成する。ならばこそ、手折られる数も悲しみも土着民族の比ではない。

心ない者に踏みにじられることもあれば、容赦なく手折られることもある。

なにより生きながら摘み取られ、売られていく事実もあるのだ。

常に杞憂を抱え頭を悩ませてきたのが、件の売買人である奴隷商だ。

取り締まったとしても根が地中深く残るため後を絶たない。売る方も売る方だが、買う方も買う方だ。売買を成り立たせている人の性根の汚辱が、新たな悲しみを生み続ける。

末のの母がそうであったように。

今も何処か違う場所で媛が摘み取られている。

(考えれば考えるほど、心痛い事よ。)

ダルヒムの長は一族を重んじる。一族を愛する。一族こそが宝であり、全てなのだ。

また、郎党の糊口を潤せればそれでよいと考える。一族郎党が空腹を知らず、凍えを知らず、豊かに伸びやかに生きられれば良いと。

彼は決して慈善で動かない。長として彼が動く理由はただ一つ。

一族が害を被る場合、重い腰を上げるのだ。

その理由足るか否か。それだけが重要で在り他は瑣末事でしかない。

「つーか、お前誰?」

思考を巡らせていた長の前にルオは立ち塞がるように手を広げ、臆することなく睨み上げる。

怖い者を知らない少年頭は、狼のような瞳で眼前に立つ見も知らぬ男に噛みつかんばかりの勢いだ。

「偉そうに長にべらべらと。弁が立つだけの大人はみっともないぜ?」

「ルオ、落ち着いて…。」

後ろに控えていた青年が若い少年頭を諫めようと声を掛けるが、一睨みですごすごと引き下がる。小さくてもルオはヴァオル一党を率いるダルヒムの頭が一人。従者の口出しを一瞥で下がらせるだけの力を持っていた。

「ルオ、彼は…」

ちょうど二人の間にいたロルフが見かねて説明しようとしたが手で制される。

「てめえにゃ聞いちゃいねえよ!!ほいほい攫われやがって、馬っ鹿じゃねえの?……つーか、さ、お前なんでこいつを庇うわけ?」

最初は噛みつかんばかりのルオの勢いが、疑問に変わり尻すぼみにしぼんでいく。

「言い訳はしないが噛みつく相手を間違えている。」

お前の悪い癖、と指を指して言われ、ガルルっと噛みつかれそうになり一歩ロルフは飛んで下がり、わあっと巫山戯た声を上げて彼の後ろに隠れる。

「てめっ!!出てこい!!つかそいつから離れろ!!!こっち戻れ!!!」

うってかわってぎゃんぎゃんと喚くだけの子供喧嘩のやりとりに、思わず周りの大人達から苦笑が漏れる。

そしてルチェットからも。ふふっと鈴の鳴るような笑い声に、緊張が走っていた大人達もほぉっと心中胸を撫で下ろした。

「彼はバーゼルトの家人でな。」

いきり立つヴァオルの少年頭の肩を叩いて長は言う。

バーゼルトの名前を聞いてルオの怒気が一時停止した。きょとんっとした顔で長を振り返る。

のぉ?と問われて王もまた苦笑した。

「正式に名乗ってはいなかったな。」

長く重い袖の裾をバサリと音を立てて払った彼の言葉に、すっと周りの空気が一変した。

王は腕を胸の前に軽く組み、長い袖を垂らして軽く会釈をした。

「この館が主、オイル・ケニーヒ・バーゼルトだ。今宵の商談の為、長・アードラーに屋敷を提供している。」

え?っと声がそこかしこで上がった。

特にルオは驚愕の事実に口をあんぐり開けている。かと思ったら飛び退るように長の後ろに隠れた。先ほどのロルフの行動そのもので、長の後ろからこちらを伺うように顔を小出しにいている。

続いて連れ立った大人達が慌てたように膝をつく。長のみが簡易的な儀礼に則って会釈に会釈を返した。

「ダルヒムが長、ヴァルムレーヴェ・ダルヒムだ。このような場所なれば略式の無礼を許されよ。」

にこりと笑んだ長に彼は頷くと、視線をルオに移す。気にくわない、といった顔をしていたが視線が合った途端慌てて膝をついた。が、拳がぶるぶると震えていたし、視線はやはりこちらを睨んでいた。ギラギラと燃えるような瞳で揺るぎなく、納得できない、気にくわない、といった気持ちを隠そうとしない。腹芸の出来ない少年の真っ直ぐな気質が見て取れた。

「力はあるが少々やんちゃ者でな…。」

「構わん。威勢の良いガキは嫌いではない。」

これもそうだ、と腰に巻き付いているロルフの頭をぽんっと小突く。うーっと睨め上げるが、すぐに服に顔を埋めて鼻先をこすりつける。その甘えている仕草そのものに長の後ろからまた「離れろっていってんだろ!!」とがなり声が響く。

「末のはそなたが余程気に入った様じゃの。」

すぅっと目を細めた長に、彼は嘆息一つ。

「…、…本題に戻りたいのだが。」

脱線しかけていた長は、「おお、そうであった」と嘯き、にまりと笑む。

その間頭の中ではぐるりと色々な情報を転がしていたのだ。

さぁて、と口の中で梟めの言葉を味わい直す。

先ほどの騒ぎの間に大方の思案をまとめてみたのだが…。

彼は杞憂を減らすと言う。だがそれはお互いの利害が一致しているだろうという憶測内の提示にすぎないこと。

目の前の青年もまた、慈善では動かないだろう。己の利に反する事態が生じた故に動いた。こちらと大差在るまい。

末のを連れていたのも利あっての事に過ぎない。そう断言できた。

なぜなら、商人とは利を追う生き物だからだ。利があるかないかで全てが決まる。独自の嗅覚で嗅ぎ分け、己の利益を追求する。慈善だろうと偽善だろうと、たとえ利を成す業事が非道の限りを尽くした悪事であろうとも。

利益ある限り、彼らは、我らは、彼奴等は動くのだ。

利害が一致する限り、我らは、彼らは、彼奴等は行動を共にするのだ。

この一点に関しては、我らも目の前の青年も暗躍する奴隷商どもも大差ない。紛れもない真実なのだ。

(はてさて、我らの利になると提示されたこの条件だが…。)

これは我らの利にはならない。今現在は多くの媛を連れ歩くのが我らであろうとも、この利は我らを養わない。

なぜなら大多数不特定の媛に対しての利であるが為、我らの受け取る益は細分化されて少なくなる。

また、この館の奴隷商を駆逐したとて不特定多数の媛達への利になることが果たしてあるだろうか?奴隷商は根が深い。底の見えない沼に足を踏み入れるようなものなのだ。細分化された草の根を一本洗った程度だろう。

己の利は大きいが、こちらの利は小さい、と長は値踏みする。これはほんの少し考えれば分かる、だまし絵のような詐欺話。

(商人を動かすためには利を見せることが大前提だが、これほどまずい餌をちらつかされて食いつく魚がいようものか…。)

ぐるりと思考を回して出た答えはそんな物だった。

顔には出さずにふむふむと頷く、その数瞬の間。キチキチと算盤をはじいている己がいる。

「さてさて、先ほどそなたは媛を連れ歩く者達の杞憂を減らす手がけになると言ったか。」

にこりと笑んで長は話を進める。

相手の出方次第では蹴っても構わないが、バーゼルトの家人だ。下手に話をこじらせればこちらの要求を長に飲ませにくくなる可能性もある。

さらにロルフを保護してもらった以上、無碍にして良い相手ではないのだ。

「路地とはいえ鼠を放し飼いする趣味はないのでな。」

我らに利はないと、判断する。が…。

何故彼は、利に合わない提示をするのだ?

(…謎かけ、か。)

ジャッとはじいた算盤をはらう。ご破算、もう一度最初からの構築。

(慈善者には見えまいよ、ましてや商人ならばその性根は推して知るべし。)

ならばどういった意図を以てこの謎をかけるのか?馬鹿正直にこの話を鵜呑みは出来まい。裏の意図をたどらねば表の意図も合点がいかぬ。利のない設け話をこのような薄暗で披露するその裏は?

(媛を連れ歩く…。)

どこを?その場所が限定されているのであるならば?

(我らのことのみを示すのではなく、今宵の宴に連れ歩く杞憂を指すのであれば。)

そして先ほどの話への反応。今宵連れ去られた媛はまだ大勢いる。

「…。」

言外に言いたい言葉が見え隠れする。探してみろと言わんばかりに。

(…まだ連れ去られた媛がいることを知っている相手。)

証言せよ、とは、我らが媛を助けたくはないのか?という事か。

つまり、己のテリトリー内で鼠が横行している故に今宵媛が連れ去れたのだと言いたいのだ。媛を連れ歩く者たちの杞憂を減らす、これは短絡的に奴隷商人を根絶するという話ではなく、ここに巣くう奴隷商、彼の言う「鼠」を駆逐するための証人ということだろう。

彼にとってダルヒムは願ったり叶ったりの証人となる。まさにその事でダルヒムは動き、押し込められ攫われかけた媛達を保護したルオがいる。おいそれと言い逃れは出来まいといったところか。パルピスを安易に燃やしたことが悔やまれるところだが…。物証がそろったところで糾弾も直訴も思うが儘だ。

なるほど、ここで相手の要求は読めた。裏の意図はこれで決まったようなもの。

(それにしても言葉遊びの少ない男だ。)

材料が少なすぎて思案がまとめにくい。楽観的にこちらの味方と決めつけるわけにもいかず、かといって決定的な確証もなく。

頭の中で計算し導き出した答えが模範である確証もない。しかるに、何を最初にするべきかを模索する必要がある。安易に回答を導かせないようにしているように思える。

何故にと疑問が浮かぶ。無為に過ぎる時間が数秒すら惜しいというのに言葉遊びにかまけて小さな確証すらもてずに、徒に時間を消費していくことがどれほどのリスクを呼ぶのかを計算しないのだろうか?

じりっと苛つく心を落ち着かせるために深く息を小さく吸う。

ルチェットとロルフは戻ってきているのだが、一番小さなフィランが戻らない。他にも他部族の大勢の子女がこの館の中で動かされているに違いない。相手もそれを知っている。(知っているが故にダルヒムの被害を見越して手伝えといっているのに何故…?)

直接それを言わない。

その理由…。頭の隅に引っかかるそれが気には掛かるが、それよりも考えねばならぬ事がある。

(ルオが来たことで我らが一族を方々に飛ばして媛を探させているのは明白であろう。)

だが、と言葉を頭の中で混ぜ返す。

それ以外の連絡が無い、と言うことも知られている。ルオ以外にここに来る者がいず、気配もないからだ。

炯眼で名の響いたマフゼン一党ほどの手練手管を持ってしても行方が追跡できていないらしく、依然どの一党からも反応を返してきていない。コンタクト一つないところを見ると、手を焼いているようだ。

(地の利がない我らは、不利…。鼠を追う暇があるなら長に証言せよ、ということか。)

証人、と梟王は言う。何らかの意図を持った謎かけ。利のない大形な要求の裏に隠す必要のある証言を求める言葉。

じっと長は彼の目を見据える。

感情を冷ませと己に命ずる。冷静さを取り戻した長にはこの後の算段が淡々と思考の中に積み重なっていく。そうでなくてはならいのだ。

この梟めが装わねばならない理由。意味。こちらの事情を知っているという前提。

やるべき事の順序、最優先は。

(最後は己を信じるしかない、か…。)

己の思案を。媛を取り戻したくないか?と持ちかけたのだと想定する事を自分の中で決する。

失われるのを目の前であがきもせずに見過ごすわけにはいかない。

無為に失われる時間の数だけ媛の身には危険が迫るのだ。

多少目算に不安は残るがタイムリミットと判ずるしかない。

(さあ、戦闘開始じゃ。)

ふっーっと不愉快であるといった体のため息を吐くと

「オーグらはルチェットを部屋へ連れて行け。」

もはや眉一つ動かさずに細めた目をつまらなさそうに向けて長は吐き捨てた。

表面は不利な取引に苦渋の選択を強いられ面白くないと、不服を隠しきれぬ長を装って。

(腹芸とはいえめんどくさいのぉ………。)

慣れぬ表情は顔も痛いしのぉと心中ぼやきながらも表情を曇らせる。

普段はこういった顔をしない長が不満を明らかにしたことに対して一族は動揺を隠しきれなかったようだ。

「長…?」

不安げに問い返される言葉と視線を長は手で制する。

喋るでない、と暗に手で指し示し、長は言葉を繋いだ。

「飲もう。末のを救っていただいた義を返せぬ我らではあるまい。」

「…はっ!」

長の言葉に、オーグはきびすを返してルチェットを抱えたまま廊下を逆方向に歩み出す。その後ろに三人付き従う若者がいた。

「梟王よ。」

「なにか?」

「我らの華がまだ一人、鼠に牽かれたまま戻っておらぬ。」

長はたんたんと事実を口にする。言外に「我らにも時間はないのだ」とにじませながら相手の動きを伺う。些細な変化も見逃さないようにじっと。己のそろばんが正しいかと試しながら、表向きは嘆願する長を装って、裏では相手の腹の底を探っている。協力することは吝かではないが、こちらも急を要する用向きがあることを解ってもらいたい。問答の時間が惜しい。幼い媛の行方が気になるのだ、と。

梟はその言葉を言外の是と判断し、口端を上げる。

「名は?」

「フィラン。」

「容姿は?」

「薄桃の長い髪に赤金の瞳のトビネじゃ。身丈は末のとそう変わらぬ。」

ふむ、と彼は頷く。

さてどう出るかと彼の一語一句一動作まで細心の注意を払っていた長の腹の中を知ってか知らずか、彼の視線が一瞬左斜め上方にずれる。ん?と声にヴァルムが出す前に彼は手を上げると、指をすいすいと動かし口に呪文を含む。コンタクトの呪文を小さく囀り連絡用のパルピスを使役すると、何処ぞへと飛ばした様だった。

「ダルヒムの長らはこのまま正客の間に行かれるがよろしかろう。今話を通しておいた。」

「そなたは?」

「蛇の道は蛇、というやつだ。必ず媛はお連れしよう。この話はその時に「まとめて」返答を戴きたい。それまで長は暇を持て余している正客殿に、世間話でもしながら酒の相手を。」

にっと笑む梟に、長はにこりと笑んだ。

己の考えが間違いではないと確証が得られた事への満足感と、約定の執行と対価を示されて行動が明確化されたことの安堵感を得る。

長アードラーと話しをせよと梟はいう。

(世間話…。)

ふむ、と口の中で言葉を反芻して、その意図、謎かけに気付く。

彼は今まであったことをそれとなくアードラーに伝えよと言っているのだろう。証人とはこのことだ。どうやらアードラーの重い腰を上げさせるために、外の者の口から醜聞を伝える必要がある。館の主が己が裁量で断罪することなく、一族の長を動かさなければならないということは、身内の己よりも年長もしくは有力者がこの問題に連なっているということ…。

言葉に含んでそれをアードラーの耳に入れることが彼の狙いだ。身内ならではの甘い裁量で見逃されているのか、尻尾を掴ませない狡猾さを持っているのか、はたまた確たる証拠がないためか。何れであろうと生き証人として長に証言する立場の者が商談相手の長となればアードラーも重い腰を上げねばならない、というこが彼の狙いのようだ。

部外者、ましてや今宵の取引相手から、そなたの身内に奴隷商に連なる者がいるようだと言外に指摘されては、流石に身内といえども黙っていられるはずがない。

どうやら梟王は握りつぶせない証拠を突きつけるチャンスを伺っていたようだ。そして恰好の証人を手中に収めた。華を手折った所行を許せるはずのない取引相手の民長、という生きた証拠を。

ならばこそ、媛のことを二つ返事で引き受けた。それほど彼にとって抜き差しならぬ事態なのだろう。奴隷商だけではなく、一族にある汚辱の繋がりを断ち切るつもりでいるようだ。

まとめて返答を戴きたいとは小憎らしい。己が戻るまでに長を説得しろというのだ。

その見返りにフィランを連れてくるとこの小童めは言い切りおったのだ!!!

(受け入れればフィランを手元に返すという確約。こちらのほしいものは揃える故に、己の所望を受け入れよという訳か。)

馬鹿にしてくれるわと長は苦笑する。

(末のを助けたことを口実にこちらを動かせば良いものを…。)

フェアではない駆け引きを嫌う性質…。

こちらとしては当初の予定通り、そっと長の耳に入れてやるだけでいい、というのは変わらないが…。

試されたことに腹立たしく、小憎らしい奴めと思うのだが憎めずにもいる。

末のが懐いているせいか、救ってくれたために仲間意識でも連動したのか。

人の胸中とは不思議なものよと苦く笑んで頷くと、互いの意図を理解できたのだと解釈し、二人はすぐに行動に移る。

「では、お言葉に甘えて参るとするかの。」

皆進め、と言い歩み始め、彼の横を通り過ぎる。その際彼にまきついているロルフの手をルオが強引に引いた。

「あ…」と小さな声があがるが気にとめず、長は歩みを進める。

彼の思考に我らが届くかどうかをまんまと試されたわ、と腹の中で毒づきながら。

背後で跳躍する気配が届いたので、彼も行動に移ったのだろう。

行動力とその自信。蛇の道は蛇、とやらならばその伝手をかなり握っているのだろう。人望もあるようだ。商人として何れまみえることもあろう。

(だが、…。)

今の言葉や話ぶりだけでは到底事態が解らない。ダルヒムの大人達の中でどれだけが理解できたものやら。条件の提示も鈍く、敢えて謎かけにした理由もわからない。思考を回転させて彼の意思を読み取らねばついて行けない言葉足らずの協力要請に長は訝しんだ。

今も正しく読み取らねば見当違いのことを話して終わってしまいそうな…。

そこまで思考を回して、ある一つの結論に到達する。

(つまり、内通者の可能性。)

我らの中にいるかも知れぬという疑い、もしくは壁に耳あり、といったところだろうか?

意識を集中してみれば、そう遠くない場所からほんの僅かだが気配を感じた。天井のそこかしこに、心眼という技で出来る覗き屋どもを。

(先ほど視線を上に動かしたのは、不用意に喋るなと言う暗示。)

特定の条件を満たせば他者の行動を補足することが出来る技だが…。アレンジでも加えられているのだろう。館の中のそこかしこに其れが存在する可能性を示唆する事実に嘆息が漏れた。

さすがにあの梟王も、住処をこれほど見張られているのでは迂闊に行動もとれまいに、と。

言動には注意せねばなるまい、と胸中で思案を練り上げる。

内通の目があるということは、泥棒を身のうちに飼っているようなもの。

彼が真に叩きたかったのは、奴隷商ではない。自分よりも力ある身内者が奴隷商と連なっている。バーゼルトの家名を引っさげてこれから台頭していこうという梟にとってはこの上ない汚辱のイチモツ、目の上のたんこぶなのだろう。

確たる物証と、外からの証言がそろった今、ここで一気に叩き潰しておきたい腹積もりなのだ。末のを連れてこちらに向かっていた様だったのも証人としての言質をもらうため。この媛は保護できたが他の媛は無事であるか?、このようなことがあってはならぬと我らを煽るつもりがあったやも知れぬ。

(フィランの無事を確約するのはそれ以上の効果を期待して、か。)

彼にとってこの証言をすることがどれほど重要なのか。

いずこかに潜む内通の瞳に「奴隷商根絶」と錯覚させ、内実を悟られせずに我らを長の元まで無事行かせること。ならば彼の真の目的は口に出してはならぬ。

(我らを信じてくれた若者を裏切ってはならぬ。)

小憎らしい、前途有望な若者を。

くつくつと喉が鳴った。久しぶりに楽しんでいる自分を長は胸中で叱責する。

フィランの無事を確かめるまでは腹の底から楽しめまい、と。

「ルオ、離せ!」

後ろではロルフが拗ねたようにルオから手をふりほどこうともがいている。

(ふむふむ、これも良い目くらましよの…。)

我らも威勢のいい子供は嫌いではないな、と苦笑すると子供のやりとりに耳を傾ける。

さすがに少年頭を務めるだけあってちょっとやそっとでは振り解けないようだ。後ろ手につかまれた手をぶんぶん振り回す気配が背後から届く。

「ばーーーーっか。お前ぜっっっってぇーばーーーか!」

聞くに堪えない悪態をつきながらルオは乱雑に腕を引き寄せる。同年代の少年の力に牽かれ蹈鞴を踏みながら、それでもロルフは猶抗った。

「馬鹿とはなんだ、口が過ぎるぞ!」

「馬鹿じゃなかったらスカタンだ。トンマ!間抜け!!能なし!!!」

振り返って悪態をつきまくるルオに、長がやめよ、と制止の声を掛けた。

「ルオ、口を慎め。そなたとて公の場に座すればヴァオル一党の頭ぞ。ここは我らが住み家ではない。…腹に据えかねるものが在ろうとも、ぐっと抑えてにこりと笑う。そのくらい出来よう?」

そなたなればの、と長に諭されてルオも口をつぐむ。眉はハの字でやはり不服そうだが、口にはもう出さなかった。時間が進めばやんちゃな少年頭の顔に戻ろう、と長はふんで次にロルフの方に向き、手招きする。

「末の、よいかの。」

手招きをして自分の前に立たせると真っ直ぐ長はロルフを見、顔を引き締めてみせる。

「我らは今、ここの館の主殿にとあることを依頼された立場にある。その代わり、主殿はフィランを我らの手元に必ず返すと口約した。」

「依頼…?」

うむ、と長は頷くと、ロルフの目線まで腰を落とし、声を細めた。

「世間話を、のぉ。少々言葉は選ばねばならぬが、大したことにはなるまい。だが決して感情のままを口にしてはならぬ。言い争ってもならぬ。強引に進めてもならぬ。何があっても動じてはならぬ。弁巧をたてて相手を阻害してはならぬ。解るな?我らならば。」

我らならば、と言われてロルフは神妙に頷いた。

子供ながら自分の置かれた立場を理解する。王の言葉と長の言葉の重さが肩にのしかかってきたような気分だった。

長は言う、フィランを我らの手元に必ず返すと。王が何らかの方法でフィランを取り戻してくれるということだろう。その代わり、彼は「鼠」を駆除したい。

「長、王は山岳のドルオーニの事を心配していた。」

「然り。」

振り返り長は薄く笑う。

ポン、とロルフの頭を撫でると長は身をかがめ、彼女と同じ視線まで腰を落とした。

(これ以上余計なことを言われては困る。)

梟め、と長は苦虫を噛み締める。子供にドルオーニがどうしたこうしたと説明したところで解るはずもないだろうに…。

(しかし、今末のが言わなんだらドルオーニの事頭の隅に追いやっていたやも知れぬ。)

底の底まで計算しつくしたかと、口に広がる苦い唾液を飲み下す。

(末のの気性を良くこれほどまで計り言葉を仕込んでくれたものよ!!)

が、腹の中で何を考えようとも、張り付いたような長の笑顔は崩れもせず。

にっと薄く笑んだ後、唇をとんとんと二回開閉させ、読唇するぞと合図をすると末のは二度瞬きを返す。

ルオが先ほど上を見上げて行ったダルヒム家の読唇術だ。

(「ドルオーニとは北の要の鉱山の主。竜王の字を持つ大老じゃ。味方にすれば心強いが敵に回せばこれ以上恐ろしい者もない。」)

「我らも案じておったわ。末のの言うとおり、主殿の件とは別にドルオーニ殿は此度の鼠めとは無関係であるとも申し上げねばならぬ。あの気位の高い山岳の主は決して弁解せぬ。言い立てられるは己の不徳、御身の恥じゃと思う故な。」

(「それ故にあらゆる釈明も受け入れまい。故に名を騙られ奴隷商との関わりを吹聴されればどうなるか。梟王の心痛はそれよ。彼奴等は北の経済の要であるドルオーニの怒りの混乱に乗じて、北部にある商人連が築き上げた経済界にのし上がろうとしているのじゃ。」)

「我らとてドルオーニに縁少なくない者。取りなすは人の道、不利不益の芽を摘むは商いの常道よ。此度は梟王の肝煎故他部族も集っておるかもしれぬ公じゃ。宴を和んごにさせる為、そなたにはお勤めをしてもらう事になろう。」

(「梟王はそれを食い止めたい腹積もり。そのための口約よ。…我らは幾千幾万の者達の命運を分ける生き証人となろう。心せねばならぬ。」)

「さあ、遅れれば正客に迷惑じゃ。急ごうかの。」

読唇と言葉を交互に交えて長はゆっくりと話し終わると、ポンポンとロルフの頭を二度撫でて立ち上がる。

それ以上は、と。口の前で人差し指を横にすいっと動かし、長は歩き出す。

口をきくでないという動作をされた後、皆は長の後に続き長い廊下を粛々と進むのみだった。

結果としては、フィランは無事に長の手元に戻ってきた。

バーゼルトの長・アードラーの元を訪ねて半刻ほど経った時、南の空に稲光が走った。天かける稲妻の元に喧噪が遠く響き、ダルヒムの一同に緊張が走っていたが、長は「賑やかよのぉ」とどこ吹く風で済ましていた。

ダルヒムの長がバーゼルトの長を訪ねたことにより、挨拶に訪れていた他族の商人達を加えたささやかな酒宴が設けられた。

媛を一人連れ歩いていた事で宴席としての名目がたち、本日の成果と誼を強固にするための握手が交わされ一同は円座を組み和やかな雰囲気を迎えていた。酔いと商談の成立の成果からか、バーゼルトの長はいたく上機嫌で、自分の孫娘が輿入れをするのに最上級の品をついより分けてしまったなどと、笑い話に花が咲いていた。

…かの様に見えていた。

実際はダルヒムの長から発せられる言葉に妙な引っかかりを覚えているアードラーだった。

他愛のない世間話の中に混ざり込んだ言葉は、まるでバーゼルトの中にドルオーニと敵対する勢力があるようにも聞こえる。言葉の引っかかりに腹の中で首をひねる。何か手落ちがあっただろうかと…。

そしてアードラーはうっすら気付く。宴席に舞えよ歌えよと場を盛り上げてくれている幼い媛の髪飾り。花冠の一部が乱れている事を。花びらが数枚ひしゃげている。媛がそのような花を頭に挿すことなどあり得ない。

(これはまた、厄介なことになった。)

心中穏やかにいられない。先の紹介では長の族縁に当たる媛ではないか。

長の言葉とこの媛が連れてこられた意味。花冠の乱れ。

ドルオーニとの対立関係を指摘する言葉。世間話に紛れた棘。長の笑顔の裏には意味がある。

(一族を引き連れて来た理由は、抗議…であろうな。)

幼い媛を色華として手折ろうとした者がいる。甚だ遺憾である、と。

そしてドルオーニのこと。どうやら話を擦り合わせるとドルオーニの名をもって媛を連れて行こうとしたらしい。色華として連れて行けぬ媛でも次客の名を出せば否応なしに、といった処だろうか?

流石に人攫いと罵る口汚さは見せないが、見せない故に刺さる言葉はかなり辛辣だ。

(ぅん・・・むぅ・・・。)

だがそれだけではない。まだ他に何かある。

大っぴらに口に出せぬ。だが之は苦情もしくは陳情であると目星をつける。

口に苦い酒を飲みながら、歓談は続く。ちくりちくりと刺さる、針のむしろだ。

無邪気に舞う媛だけが和みとなってはいたが、胃の臓腑に穴でも開きそうだ。一度や二度ではない苦情の類いだが、長自らが乗り込んできたのは久方ぶりだ。のっぴきならぬ華に手を出しよって、とかみ潰し表面では笑んだ。

大概こういった不祥事を起こすのは長の姉の息子、ドヌーアである。

好色の色狂い。頭は悪くないが良くもない。最近商売を手広く始めているため羽振りもいいがどんな相手と取引をしているやら…。探りを入れようものなら火を噴くように怒り狂うためほとほと手を焼いていた。が、それでも一族故に甘い判断があったのは確かである。

(そういえば、暴漢に襲われたため衛兵をかき集めていたようだが…。)

そこら中の部屋を引っ繰り返すように兵達に暴漢を探させているようだ。先ほど館の主に怒られて捜査も取りやめになったそうだが。

頭の中に2,3引っかかることがぐるぐるまわる。このダルヒムの言葉と下手人捜査のタイミング。媛の花冠の乱れ。ドルオーニへの敵愾心への指摘。しかしながら、言葉の端々にわかるドルオーニへの労りの言葉。

---老体なればこそご挨拶もご遠慮させていただいたが、久方ぶりに山から下りられて御健在ぶりを拝見でき、お体の様子も快方とのこと、真に目出度きことと存じ上げる…--と、うんにゃらかんにゃら言っていたが、仰々しい前置きを省いて本質をぶっちゃけてしまえば、「誰の仕業か知らんがドルオーニを敵に回したい奴がいるらしいですねぇお宅は(笑)」ということらしい。

老竜は無関係であるとの陳情。さらに怒りがふくれあがるわと言いたげな言葉尻。

やれやれあやつの尻ぬぐいも慣れようが、今度の苦情は殊更に酷い。直接乗り込んできたが和やかに笑むだけで怒鳴り込まないのでたちが非常に悪い。狸は見慣れているつもりだが腹の中が見えにくい男だ。底が浅いようでその奥にまだ深みがあるような気がする。前面に出した解りやすい部分以外に、もっと奥があるのだが見つけることが出来ない。いや、見つけてはいるのだが腹を探らせる切っ掛けがつかみづらい。相当の狸めとアードラーは奥歯を咬む。ましてやドルオーニの名が出てきたのだ。

此度の人攫いは無関係であるという陳情はまだしも、よりによって山岳の主へ敵愾心を部外者から指摘されようとは…!!

そして媛の髪飾り。どうしてもアレが気になるアードラーだった。はっきり言ってしまえばドヌーアの好みの娘ではない。明るく健康的な美貌ではなく、華やかでしっとりとした美貌を求めるきらいがある奴だ。なのにこの娘を手折ろうとした。

一体何のために、という疑問は浮かばなかった。自分に用のない娘を攫う、その理由は一つしか無い。考えまいとしていたことだがとうとうこの日がやってきてしまった。

確証を、突きつけられる日が。

(愚か者め。)

身内なればこそ甘い裁量、ではないのだ。

身内なればこそ、信じたかった。

我が身のように一族はすべからく愛おしい。手折られる心痛は察して余りある。

同じように欠ける心痛も…。

ふーっと息を吐いた後「うまい酒だ、どんどん運べ」と周りに指示を出し、頭痛が増した頭部をいたわるように背をラグに沈めた。後々の処理を笑顔の裏側で算段しながら言い出す時期を見計らう。

なんとしても一族の失態を取り繕わなければなるまいと内心苦々しく思っていた。

彼が来るまでは。

この館の主、…アードラーにとっては嫡孫にあたる彼が、ウィドーランタ・ドルオーニの名代と共に、先にヴァルムが派遣したウォルと連れ去られた媛を伴って来たのだ。

顔を引きつらせまいと必死に努めてアードラーはよくぞ参られたと名代に席を進める。その反対側では、ダルヒムの一族がざわざわと騒ぎ出していた。ウォルは館の主殿と名代殿に頭を下げた後媛を抱えて長の後ろまではせ参じた。

鷹揚に頷いた長に膝をつき、抱きかかえたフィランの顔を見せる。泣き疲れて眠るフィランには、縛られた痣以外たいした傷もなく。よほど恐ろしかったのだろう、「私の顔を見たら安堵して眠ってしまいました。」とウォルは言う。

その様子を横目で見ながらドルオーニの名代はころころと笑い席に着座した。

ちらり、と館の主に目配せをし、自ら話を切り出す。

「あらいけない。紹介がまだだったわ。おじ様、こちらの御人を紹介してくださる?」

名代の女性は良く通る声で親しげにアードラーに声を掛けるが、それを対面に座るヴァルムが手で制した。ニコリと笑んでウォルに目配せをすると、名代はニコリと笑みを返した。

お互いがお互いに「これはよい狸」と感じる瞬間は、いつもこのようなものよと感じ入りながら。

我らを引き合わせたそなたが紹介をせよ、という意をくんだウォルは長に一礼をし、正客であるバーゼルトの長に一礼をし、そして名代に一礼をすると、一席下がって三方からの等間隔の距離に座した。正客の正面、ダルヒムを右、名代を左に見て彼は入り口を背に向けて一同に礼をする。二人が対面に座しているのを確認するとウォルは両拳を地について深く一礼をする。

「皆々様の大切なお時間をちょうだいし、この場をお借りしまして我が長をご紹介したく存じ上げます。エルト殿、こちらが我等ダルヒムが長、ヴァルムレーヴェ・ダルヒムにございます。長、あちらがウィドーランタ・ドルオーニ殿が孫嬪、エルトリート・オーディエール・オリビエ様でございます。」

紹介が終わると両者は地に両拳をついて座ったまま会釈をする。

「ダルヒムが長、ヴァルムレーヴェにございます。」

「ドルオーニが名代を務めております、エルトリートでございます。以後お見知りおきくださいませ。」

両者が頭を垂れて礼を取り交わすと、居合わせた商人達から拍手が起こる。

こうした面合わせをとり行うのは商人達の中でも神聖な儀式のようなものだ。

縁を結び、誼を交わして自分のパイプを広げていくのも商人にとって大切な事項だ。

儀礼が終わり周りも歓談に戻る頃、二人は笑顔を崩さずににこにこと向かい合っていた。

口火を切ったのは長の方だ。これが彼の言う「まとめて」であるかと胸中感嘆しつつ。

「お名前存じておりますぞ。山岳が主の掌中の珠であると。」

「やだわそんな浮いた話。実物を見てさぞがっかりなさったことでしょう?」

ほほほ、と笑ったエルトリートは、長の向こう側に控えていた少女に気付いて、はっと顔色を変える。

「そちらの媛も、でございますか?」

「もう一人おりますれば…。しかして、我らの手元に無事戻りました。皆健やかであれば申し上げることもございませぬ。」

「疵がなければ非がない訳ではございませぬ。此度の所行は些か度が過ぎましょう。ねえバーゼルト殿。」

話を振られて、先ほどまでむっつりと黙って話を聞いていたバーゼルトの長は苦虫をかみ潰したような顔をして頷く。

ふうっと吐く息も煙もすうっと伸びて霧散するその間をあけて。

考えを総合させる。どうやらこの席を仕組んだのは素知らぬ顔をして隣に座った、未だ一言の口も開かぬこの孫らしい。

小憎らしい奴め、とアードラーは一瞥すると、彼はその視線に気付き口端を上げる。幽かに動く唇辺を読むと「妹の婚礼前に掃除をしろ」と言っているらしい。

ダルヒムの長の話…つまりおいそれと口には出来ない事実がある。そのため言葉を選んでちくりちくりと告げていたのだ。これは長がこれから起こる事への心づもりをせよという助言、はたまた一族への冒涜を許さぬと言外に言っていたのだけかも知れないが。

どちらにせよ顔ぶれが整った今、関係のない者に聞かせていい話ではない。

一族の恥部だ。

ふーっと息を吐いたのを了承と取って彼は行動に移った。

パンパン、と手を打ち鳴らして王は立ち上がる。

「ドルオーニとダルヒムより縁在って話をすることになった。今宵の宴はこれまでとしたい。」

館の主の一言に円座していた人々は酔いの廻った赤ら顔を上げてぞろぞろと立ち上がる。衆目の談笑が部屋の中から消え去ったのを見計らって「皆も下がりなさい」とアードラーは一言言った。

一座に円座していた一族数名が、酒を給仕していた女達が、一斉にぞろぞろと立ち上がって一礼の元に退席する。

ヴァルムも倣って「ルオ、ウォル、そしてロルフ以外は部屋に下がるが良い。」と一言告げた。

数人しか居なくなった室内、つまり人払いをした室内でむっつりと目を閉じてアードラーは莨をふかしていた。

(まったく…これで暫くドルオーニに頭が上がらぬわ。先ほどの、ダルヒム殿の話。…今まで身内なればと尻ぬぐいもしてきたが…。)

目を見開いてギロリと王を睨め付けると、アードラーは莨煙とともに深く嘆息した。

「お前が仕組んだな?童め。」

「知らん。傷を隠して爛れただけのことだろう?正しい処置をしただけだ。」

嘯いてそっぽを向くと、ダルヒムの長へ目配せをする。ニコリと笑んだ長は満足げにこれにてお役目御免と言いたげだった。目論見通りの話をしてくれたことは、アードラーを見れば瞭然である。

周りの様子をぐるりと見渡した後、ダルヒムの長の後ろに着座していた一人の舞媛を見る。花冠の乱れがある件の媛は恐れもせずに視線をそらさない。

(肝の据わった娘じゃ。)

被害者ではあるようだが、はてさて。と胸中で呟いて話の口火を切る。

「…そちらの媛も、此度の被害か。」

話を振られて言葉を繋ごうとしたが、長に手で制された。喋るでないという言葉を反芻してロルフは喉に出掛けた言葉を飲み込む。

「危ういところを館の主殿にお助けいただきました。」

「…そういえば、我が一族の者が暴行を受けたため下手人を捜しているとか…。」

とん、とん、と煙管を手のひらで遊ばせていたアードラーは目を細めてカマを掛けてみる。

「花にも棘がございますれば。」

繕うどころか否定すらしない相手の笑顔がふつりと途切れる。

「手折ろうとしたあやつが阿呆という訳じゃな。」

「然り。我らの花は些か摘み取りにくいものと、ご理解戴ければ。」

「なるほどのぉ…。」

蒸かしていた莨を腹の底から吐き出した後、カンっとたばこ盆に煙管をたたきつける。灰が静に落ちた音をたてると同時に長・アードラーは重い腰を上げることになったようだと痛感する。

「外の鼠はどうするの?」

おもしろそうに、それまで黙っていたエルトが口を開く。

「外の?…あぁ。」

名代に問われて、それまで黙っていた館の主は人の悪い笑みを浮かべる。

口端に、太い笑み。

「今頃蛇共の腹に収まっている頃合いだ。」

着座する一同はさざ波のように反応を返した。騒ぎ立てるような者はいないが、しっかりと顔色が変化する者もいればまったく動じない者もいる。

長も動じずニコニコしている面子の一人だったが、主の言葉に心中不安を抱いていた。

(これはただの商人ではない。)

【なに】と、【どこ】で、【どのように】繋がっているのだ?

あの時、あの時分に「蛇の道は蛇」とは、よく言ったもの。鼠を食い散らかすという二重の意味を兼ねていたとは。

(蛇…、蝮の名を持つ部品屋がいると聞いたことがある。)

毒牙を以て獲物を仕留める恐ろしい生き物に準えられた商人は、ありとあらゆる部品を収集し売買する。その部品は千差万別。

(腹に収まったということは、売り払ったか。)

媛を売ろうとした者が逆に売り払われ、といった事態を想像し、それが粗方間違ってはいないことが解る。解る故に恐ろしい者よと長は思う。

ダルヒムの長の顔から僅かな笑みが消えたのを察した名代殿はちらりと梟を見やる。と、アイコンタクトに答えるように彼は目を少し細める。

まだだ、と。

「奴を…どうするつもりじゃ?」

アードラーは少し諦めたような顔で孫を見上げる。やはりどこかしら心痛む部分があるのだろう。長にとっては甥に当たる者を引っ捕らえなければならない。身内から犯罪者を出すのもやはり外聞が悪いせいもあっていい顔も出来ない。

「山岳の主を侮辱した罪は重い。」

王は子供に言い聞かせるようにゆっくりと語る。

「北部の経済を乱すわけにはいかない。ドルオーニの名を騙って媛を手折り、鼠に牽かせようとする輩を野放しにはできん。」

きっぱりと言い切る孫に対してアードラーの眉は眉間に寄せられたまま。ぐっと何かを言いよどんで喉の奥にしまうように、真一文字に結ばれた口端がギリリと音を立てる。

鼠と取引があると吹聴されればドルオーニの気性だ、活火山の如く怒るはず。その怒りは北部全体の経済を混乱の中に沈没させ、東の商業連につけいる隙を与えることになる。

東と北、そして南が往々にそれぞれの特質を生かした商を行うからこそ平坂の経済は安定を見せている。その拮抗を崩すわけにはいかない。

オイルの言う事はアードラーも重々承知しているが、理屈と情動を割り切れずに迷う。

長である前に人であるから、迷うのだ。

「お前とドルオーニが懇意なのはわかっておる。」

じゃがのぉ、と言葉を濁したアードラーに向けて、彼は緩く首を振った。それは未練である、と。

「…許可を。」

裁可を下せと顔色一つ変えない孫に言い切られて、長は苦い酒を飲み干した。

手にした器を空にした後、彼は杯を放って吐き捨てる。

(ドヌーアめ…。愚かなことを…!!)

叔父としてではなく、長として許すわけにはいかない所行である。

ただただ媛一人を攫うだけならば真を込めて礼を尽くし謝罪すれば事足りたものを。

奴隷商との繋がりなぞ、一体いつ持ったというのだ…!

そしてよりによって山岳の主、鉱脈を牛耳る竜王を敵に回すとは…!!

はーっと腹の底から吐き出す。

「…やりすぎじゃの。」

苦い息を吐き出すと天井を見上げる。老いたとて炯眼は健在、鷲の目が天井裏に潜む心眼をぎらりと射すくめた。親指と人差し指をぐりぐりと捏ねるようにこする仕草の後、ぴっと親指を跳ね上げれば、天井上に張り付いていた心眼が霧散する。

「老いた姉上の顔を立てて今まで計らってきたが、我らの厚意に胡座をかき暴利をむさぼること言語道断。旧友を騙らい幼い媛達を無理矢理手折り、黒い商人連との密通なぞもってのほかじゃ。」

長の言葉にエルトが身を乗り出した。

「では。」

「そなたの立場、ドルオーニの面子もあろう。儂とて彼の竜王には義理ある立場。放置するわけにはいかぬ。ましてや長自ら出向いて来られたダルヒムへの義を果たさねばなるまい。」

長の言葉に隣に着座して今まで動かなかった王が立ち上がり、外へ向かって手を鳴らす。通りのいい音に素早く使用人が二人入り口の隅に平伏する。

「衛兵を10人向かわせ、ドヌーアの身柄を確保次第引っ立てよ!」

「ははっ!!」

彼の言葉に平伏した二人がばたばたと慌ただしく廊下を駆け戻っていく。

裁決を言った割にはすっかり消沈してしまったアードラーの表情を見てエルトは苦笑を漏らした。

(甘くなられた。やはりおじ様は弱くなられた。)

以前を知るエルトは覚えている。山岳に落雷の雨を降らせるが如く、激しく苛烈なアードラーの気性を。それは山岳の主と引けを取らぬ苛烈さで、幼友達である梟と一緒にその雷から逃げ回ったこともあるのだ。

やはり今バーゼルトを支えていくのは、と視線を移し緩く笑った。

パンパンパン、と同じように手を打ち鳴らす。彼は二回だが彼女は三回。打ち鳴らし終わると控えていたのだろう、年のいった女中頭が一人別の入り口から表れて平伏した。

「場が白けたわ。楽隊を呼んできてちょうだい。あと蒸留酒に料理も。子供達には暖かい飲み物を。」

エルトの言葉に女はもう一度平伏すると、静かに下がった。

引っ立てられてきた男は確かに彼女の髪をひっぱった男に相違なく、彼女を見た途端顔色を変えてあらん限りの罵声を浴びせてきた。

が、逆に山岳の主の名代に言い負かされて撃沈していった。

途中掴みかかろうとしてきたが持ち前の足の速さで逃げおおせ、その間にドヌーアは衛兵に取り押さえられる。

逃げた先でロルフはエルトに後ろ手に庇われる位置にいた。他の誰でもないエルト自身がロルフの腕を引っ張り後ろに引き寄せたのだ。

「うちの子にこれ以上指一本触れないでいただけるかしら?」

そう自然と口をついた言葉に、当のエルト自身が驚いていたがその手を翻さなかった。微塵の疑いもなく、庇いのけた名代殿は後で付け加えたように言う。

誼を結んだ一族の媛なれば、身内同然ですもの、と。

それは情の深い名代殿、女性故の優しさからくる言葉と言われれば通る言い訳だった為誰も疑問を差し挟まなかった。当のエルト自身を除いては。

(私は、知っている…。)

あの娘を?と疑問を浮かべるが、すぐにそれは本能によって否定される。

疑問を差し挟む余地など無いと。

衝動的に抱きしめたくなったのだ。

その一夜を名代殿は疑問と否定で悩みながら、裏から手を回すことを怠ることはなかった。

この夜を境に北部の黒い商人は身を潜めていくことになる。

引っ立てられたドヌーアは老いた母を使って長を懐柔しようと試みたが、梟王によって否決をくらい、数日をおいて蝮に引き渡されたという。

主催者の選んだ館においての不祥事だが、どの一族も不平不満の声を上げなかった。

山岳の主であるウィドーの名代が、多くの華を持たせて保護された媛達を一族へ送り届けたためである。名目は「各部族の媛を集めて舞を所望し、競わせた」という事で決着がつき、その礼として表向き振る舞われた形となる。

全ての媛を疵無く各々の一族へと彼女自身が送り届け礼を尽くした。それは山岳の主の名代として、主の名に泥を塗らない様にと配慮してのことだったが、彼女自身がそれぞれの一族へ礼を尽くし誼を結んだことにより、名代エルトリートの名は多種多様の民長達に知れ渡るようになる。

蒼穹の麗人・蒼使。さすが商人連の会頭が孫嬪よと。

*----------*

ここまでが一区切りかなと想ってここで一端きります。

平坂の世界のとりわけ商人をピックアップしたお話です。

私は結構商人って好きな職業なんですよね。

売る人。買う人。

戦う商人とか、あってもいいなと。ト/ル/ネ/コみたいなやつ。

そんなこんなで、交易と商売を主とする部分に内のこの大部分を当てはめてみました(≧v≦*)

戦わせても一級品だけど頭も切れるとかいいなあって。

文章が追いついていないのが一番の問題だけど。

ここまで目を通していただきありがとうございます(w´ω`w)

毎年この時期になると、うおーーーポスカーーー!!

ってつくったり。

今年は小冊子も持っていく気です。正気か・・・。

こんなかんじのポスカ持っていきます。

あと

こんなかんじのうちの子紹介の小冊子も。

フルカラーなので少部数というか10作れたらいいという部類ですが・・・。

18日の朝とお昼からお邪魔したいと想いますヾ(*´・ω・)ノ゙とぉー。

リアイベ今年は力はいってますよね-!トラカデザイン一新してるし。

へへへ、楽しみ!

【和装エーちゃん】

和装エーちゃん。

そういえばエーデルがクイに戻りました。

アンポンタン度が上がってレベルアップー!

じゃないや、昔クイだったので、久しぶりに戻ったね!

性格的にはクロメよりもクイのほうがしっくりしてるかなと想います。

追記は長い平坂のお話。

一端区切りがついたところまで書いたので、ぽぽーんします。

誤字脱字はまたサイトに載せるときに発見次第直す予定でありまするので

見つけてられても笑って見過ごされませ(。´>д<)

平坂のお話です。

ちょっと長い?かも。

ロルフと王がこちらで再会するところまでのお話。まだ途中かけですが、一区切りしてもいいかなと想って

ちょっと乗せることにしました。

*-----*

自分を自覚したのはいつだったのだろう?覚えがない。

気付いたら彼女は民長の傍らにいて、長の跨がる大きなヤクの上で、大きな腕に支えられながら揺られていた気がする。

何処かへと移動する道中、ふんわりふわりと揺れる視界に映るのは一面黄金色に染まる草原だった。太陽の色と混じり合って赤と桃色が照り返しに映える。空はどこまでも遠くまで広がり夕日に照らされた雲が淡く美しいグラデーションを奏で、その雄大な自然の中を黙々と彼女を含む一行は移動していた。

とん、っと後ろに凭れると長のおなかに頭が当たる。それほど自身の体は稚く小さなものだった。

落ちないようにと長の大きな手が少女の両脇に手を差し入れて座り直させる。

---違う。

ただ、直感がそう告げていた。

違う、と。

この手は違う。けれど何処がどう違うのか解らなかったため、ただひたすら寂しさと寂寥感が込み上げて、どう表現していいのか解らない感情は悲しさとして溢れだした。

唐突に泣き出した彼女をあやすように手が伸ばされたが、それでも幼な子は泣き止むことなくわんわんと。大人達を困らせるように泣きじゃくった。

何故泣いたのか理由を問われて寂しいと答えた気がする。

それが彼女の一番幼い記憶だった。

彼女には両親がいないため、寂しい者なのだと一族は目を掛け手を掛け愛情を注いだ。

埋まらない寂しさは、掛けられた愛情と本来の彼女の陽気さや女性が持つ明るさがかき消してしまい、解らないまま時を幾度も巡る。

だが、彼女の心の奥底には消せない埋もれ火のように燻り続けていた。

忘れかけた何かを思い出せそうで、思い出せないもどかしさ。

何度となく祈り、何度となく願い、幾度となく夢に見た。

貴方は、誰…。

【Harvest】

どこをどう走ってきたのかもう記憶にない。

息を切らせながら知らない建物の入り組んだ廊下をなるべく足音を立てないように走っていた。走っている、つもりだった。後ろを振り返り追っ手の声を耳で聞き取りつつ、暴れる心臓を手のひらで押さえ込んで薄暗い壁伝いに一歩一歩進む。ただ、震える足に力を込めるが膝頭が笑ってしまってうまく走ることが出来ないのが悔しい。追っ手が来ないように祈りながら壁に手を這わせて進む。

獣のように息を殺して、行く手から人が来ないことを祈りながら。

(天と地の、精霊よ…。)

どうかどうか皆の元へ返してください。

どうしてこうなったのか、良く解らないままただひたすら帰ることを切望した。

切っ掛けは、交易を営む一族の宴席で踊り女の一員として舞を演じたところに始まる。

華やかな姉媛たちと共に勤めた一席の後、とある客人が自分に使いをよこしてきた。

まま、良くある話で舞媛に贈られる「華」というやつだった。が、中心で踊る姉媛達をさしおいて何故?と疑問はあった。

疑問はあったけれど自分の舞も認めてもらえたのだと思うと嬉しかった。

「大兄上っ!」

喜び勇んで民長に報告にいく。

「おお、末のか。宴席ご苦労であったな。」

初老の掠れた声に似合わない若衆頭のような風貌をした男が、「末の」と呼んで少女の頭を撫でる。この一族「ダルヒム家」の長、ヴァルムレーヴェだった。鈍く燃える炎のような瞳と赤金色の髪が、淡いランプの下で照り返す。持っていた杯を置くと隣に座ることを許し、器を奨めた。

「ほんに、ロルフも一人前の舞手に育ったこと。」

ほほほ、と嗄れた声で手前の女が笑う。嬉しやの、と告げたのは初老の女だった。若白髪が目立ち始めた女の腕には赤子が抱かれていた。

「大姉上ありがとう。ニコルを抱いても構わないか?」

「構わぬよ。ほれニコル、母従姉妹殿がご所望ぞ。」

おくるみにくるまれた赤子を受け取るとロルフは愛おしそうにニコルを見つめた。

なんとなく、赤ん坊の世話は手慣れていた。どこかで知っている、そんな感覚が頭の片隅に燻っている感じだった。不思議だが、生き物とはそういう風に作られているものだろうと解釈している。

「手慣れたものよの。末のの腕が一等心地よいと見える。」

「ほんに。いつ嫁に出しても構わぬこと。」

「・・・まだ早かろう。」

顔こそ変えないが「藪から棒に」、と言いたげな長に対して、ほほほと楽しそうに初老の女は目を細める。

「華の盛りは短いもの。とはいえ目に入れても痛くないといわっしゃる。困ったものじゃ。」

「姉上、言葉が過ぎましょうぞ。」

長は苦笑すると、子供をあやすロルフに視線をやる。揺りかごのようにゆるゆると揺れる姿は、昔自分のあずかり知らぬところで失ったものを思い出させた。

「それはそうと、ロルフや何ぞ用があって来たのであろ?」

話を切り出した大姉にロルフは向き直ると、「そうなんだ!」と得意げに笑んだ。

「先ほど華をくれるという人がいたんだ!行ってきてもいいだろうか?」

「ほぅ。」

すっと長の眉が持ち上がる。踊り女に華を、という輩は少なくはない。だが意味が二通りある。

舞媛は今宵の宴の華であった!と文字通りの意味で、報償として酒や菓子を振る舞ったり宝飾を下賜される場合。

もう一つは、今一度「華」を勤めよ、という意味。個人的な場所で舞えという意味がある。

年頃になると舞媛達にはその事を母親からよくよく言い含められ、華の善し悪しを見極める技術を口伝されるものだが…。

「末のは、華をもらうのは幾度目であっただろうな?」

ニコルを大姉上に戻しているロルフに長は向き直りただすように問う。

「三度目だ。最初は珍しい菓子を振る舞ってもらった。二度目はこの耳飾りをもらったよ。」

チリンと耳元で鈴のような音を立てる翡翠の耳飾りが、長い羽耳をパタパタさせたときに鳴り響く。

「なるほど、のぉ。」

得意げに答えるロルフの顔と長の顔を見比べながら大姉は眉をひそめる。今宵の客は上客ばかりなので、手荒な事はいたすまいと思うが長にいらぬ連想をさせてしまっている以上今宵は辞退せよと言われかねない。

「華主はどなたかな?」

すっと手を差し出すと、当然のように小さなパルピスをロルフは長に手渡した。

手のひらよりも小さな紙片に、流暢な文字が並んでいる。

「…ウィドーランタ・ドルオーニ。」

「今宵の次客から・・・?」

大姉がそう呟くよりも早く、長は嘆息をした。手のひらにのった紙片をぐしゃりと握りつぶす。悪戯にしては悪質な事よと胸中で苦虫をかみ潰しながら。

「これは騙り、じゃの。」

「え?」

当然大御所からの指名だから行ってこいと許されるものばかりだと考えていたロルフは、まったく違う言葉に眉を潜める。視線を移し大姉に助けを求めるが、緩く首を振られるばかりだった。

「北の禿げ山を牛耳る山岳の主、ウィドーランタ・ドルオーニともあろう者が、たった一人の舞媛を指名するものか。ましてや今宵の次客を務める以上、あやつの気性が許すまい。」

通常宴席においては、正客が最上位の客人格ではあるが、同時に正客は宴席を開いた主催者でもある。よって宴の招待客の中で最上級の客人は次客ということになる。

次客ともなれば、華をもたせることは当然であるが、媛一人を指名することはまずない。次客としてもてなされた返礼として舞媛全員に後々華を贈られたり、その宴席の功労者である長に幾許かの打診をする。そのくらいの器量を見せねば業界の笑い草として後々まで語られてしまうからだ。それは、金や女よりも名誉を重んじる商人において、この上ない恥辱に相違ない。

なにより当のウィドーランタ・ドルオーニからは招くこと叶わぬ体調故にと、すでに各一族宛に結構な華が届けられていはずである。ダルヒムに届けられた品と他部族のものはそう大差あるまい。

「次客を語らった悪戯じゃ。ドルオーニへの嫌がらせの類いに相違あるまい。」

パチンと長は指を鳴らすと、開けた手のひらに転がるパルピスがジュッと音を立てて煙となり空気中に霧散する。表情はにこりと笑ってはいるが、目は笑っていなかった。

「あても同じ考えじゃ。次客の名誉のために耳を塞いでおきましょうぞ。」

大姉も同意し、悄げたようにうつむくロルフの髪を優しく撫で梳いた。

「詮無きことよ。末のも気にせず振る舞い菓子でもお上がりなさい。」

ほれほれと大姉が進める器に盛られた華菓子を手にとって、へへっと彼女は笑うしかなかった。

(確か、そんなこと言ってたよね…。)

聞かなかったことにして、当てがわれた部屋に戻ったつもりだったが。

(ドルオーニの名前を騙った嫌がらせ。長の言うことはいつでも正しい…。)

部屋に使いが来て答える間もなく手を引かれてどこか知らない部屋に連れ込まれていた。

小さなコミュニティーで形成されている社会と社会が交わる時は、悪質な嫌がらせや犯罪が横行する場合が多い。如何にして名誉を傷つけ剥奪するか、相手を蹴落としてのし上がるか。

如何にして相手に罪を着せることが出来るか。

そんな薄汚い駆け引きが陰で横行するが為、犠牲となる舞媛達は後を絶たない。

ここ数年は改善されてきているため滅多矢鱈と舞媛達が攫われることはなくなったが、壊滅しているわけではなかった。

ダルヒムの一族でも、民長の末妹であるロルフの母親のファルエンがその被害者として15の時に姿を消した。三年後に何処からか乳飲み子を抱えて長の元に戻ったのだが、何も騙らず幼い娘を残して自害をしてのけた。

凄惨な裏側の仕組みが「華」を偽って横行する。それらから如何にして「媛」を守るかは長の手腕にかかっていた。

ダルヒムの長は末妹を守れなかったことを、今でも悔いている。

忘れることの出来ない苦い経験だ。力のない長であることがどれ程恥ずかしいことかと思い知らされてきている。が、そんなことなぞ解るはずもなくぬくぬくと育ったロルフには、これがどういう状況なのかが把握できなかった。急いできてもらいたい、悪戯ではないのか?いやいやとんでもない、次客自らのからのご所望ですよ、知っているでしょう体をあまり動かすことが出来ないお方だと、さあさとドルオーニの名を盾に急かされるまま連れ込まれた部屋で待っていたのはもちろんドルオーニではなかった。

大柄で恰幅のいい、というか良すぎて移動も他者の手を借りねばままならないウィドーランタ・ドルオーニの容姿は有名だが、目の前の男はそんなものではなく、騙されたことを理解するのに時間など必要なかった。

その後ロルフがとった行動は、至極単純明快だった。

ダルヒムの長は、末妹のことを、今でも悔いている。

同じ過ちを二度と犯すまいと、ロルフを含む幼い舞媛達に、使う使わないを別にして徹底的に護身術をたたき込んでいた。己が身に降り注ぐ災厄を己の力だけで振り払えるために。

激しい舞に耐えきれる程の体力をもつ媛達の多くはその護身術を身につけている。

身につけてはいるが、多くの媛は野蛮を嫌い行使することはなかった。

だが、何事にも例外というものがある。

その例外をひいたが為に、別の惨劇が発生した。

鳩尾に5発、顎に3発、回し蹴りを後頭部に決めた後、倒れた相手の膝の皿を思いっきり踏みつけ彼女は遁走した。

身の危険を感じた場合、後にどのような事情が発生しようとも迷わずに使うように言い含められていたため、元々素直な質で単純思考だったため「身の危険」と「騙された」というキーワードに反射的に体が動いた結果であった。

もちろん衛兵を呼ばれて迷路のような屋敷を彷徨うことになったのは言うまでも無い。

右も左も同じような石壁の屋敷だ。あっという間に方角を見失って訳のわからない処をぐるぐるとしていた。

結果、衛兵が追いつく事が出来ないような道順でぐるぐると屋敷の中を彷徨っていたのだが。

(森より深い迷路だ。)

息を切らして苦笑する。苦い唾液を飲み下すと、背後から迫る足音に集中する。

追い詰められているのが解った。如何に広大な屋敷といえども限りが必ずある。館の最奥、袋小路にどんどん追い込まれているような気がしてならなかった。

(隠れなきゃ…。)

咄嗟に手近にあった扉を開ける。誰もいない事を願って部屋の中にある仕切りの幕を手でたぐった。オレンジ色の光が奥から零れ見える以外は人の気配がなさそうにも見える。

一縷の望みを託して中に進むが、やはり人の気配はなかった。絹のように感触が心地よい紗のカーテンをたぐり寄せて、はーっと息をついた。お腹の底から息を吐き出すと、急激に疲労が襲ってきた。今まで意識していなかったのが不思議なくらい疲れが体中から溢れだし、膝ががくがくと大仰に笑って震えが止まらない。怖かったのだと自覚すると肩を抱きしめてその場にへたりこんだ。

「消えた?」

カンっと盆に灰を落とす音と共に、厳しい視線を相手に向ける。

「部屋に下がるように言い渡したはずだが。」

その声の静かさはかえって恐ろしい。報告をする姉姫の肩がびくりと震えた。

「部屋でみんなと一緒に菓子をいただいているものだと思ったのですが、その…。」

言いにくそうに口ごもる少女に、申してみるが良い、と優しく問いただす。

「フーシャン、我らはお前を責めているわけではない。ただ、事実を把握し対処したい。早急に、迅速に。そのためにはそなたの力が必要じゃ。」

教えてくれぬか?と言いにこりと笑んだ長に促されて、顔を上げた少女はほっとしたのかぽつぽつと語りだした。

「マベリーとアルが言うには、ドルオーニ様の使いの者が急かすように連れて行ったと。」

「…そうか。」

ふむ、と思考を巡らせながら脇息にもたれかかる。あれほど騙りだと言い聞かせたのにもかかわらず流されて連れていかれるとは、危機管理意識が乏しいようだ。親のいない引け目を感じさせないよう一族が甘やかして育てた結果がこれでは後々考えねばならない。己を棚に上げるわけではないが、己を除いても一族はロルフに甘い節が多い。引き締めねばなるまいと考えて、ふと笑った。自分の頭の中では、すでに取り戻したことを前提に考えている。

取り戻さねばならないと、彼は思う。末妹の遺言に背くわけにはいかなかった。

ともあれ人を疑うことを知らない女児が増えてきている。それは言い含める母親達の言葉の力が衰えてきている事を意味する。これは一族の力の衰えの兆しにも見えかねない。綱紀を引き締め直す時期が来たようだ。

「長!!」

思考を巡らせているときに断ち切るような大声を上げて、勢いよく部屋の中に乱入してきた青年が血相を抱えて長の前に膝をつく。

「なんじゃ騒々しい。」

尋常ではない様子に眉を顰めそうになるが、顔には出さず鷹揚に構え青年の言葉を待つ。

息も絶え絶えに走り込んできた青年は悲壮感溢れる顔を上げると、

「ミケーグの部屋とガルマダの部屋からそれぞれルチェットとフィランがっ!!」

消えたんですっ!!!と、叫んだ。

「…。」

頭痛がした。

青年が血相を抱えて非礼を承知で飛び込んできた理由は推して知るべし。

名前を呼ばれたルチェットは彼の姪であり、フィランは7番目の娘である。目に入れても痛くない、口の中にしまっておきたいほど溺愛していたユング自慢の娘達で、大人しく容色整った稚い少女たちである。

綱紀の引き締めどころの騒ぎではない。一度に三人の娘が消えた。

これは組織的な網の目を張られていると思って間違いはあるまい。

今回の宴席で多数多部族がウィドーランタの名の下に集い契約を締結しにきている。ダルヒムの家で3人となれば、他の部族も同じかそれ以上…。そう考えても間違いはあるまい。

ふーっと莨煙を吐き出すと、額に手を当て疼痛を訴える部分をぐっと押す。

ここで一族の失態を責めたり罵ったりしている場合ではない。事態は一刻を争う。

何より責めることで事態が解決する筈がないし、長は人を責めることを嫌った。

叱りもするし怒りもする。窘めることもある。だが人を責めて失態を追求することは和を乱し一族の結束に亀裂を生む。一度生じた軋轢は決して消えることはない。

長が常々己を「我ら」と称するのは、一族全てが自分の身だと思っているからだ。己の失態を己が責めてなんになろうと彼は考える。

失態を恥じるならば対処を講じれば良い。己の姿を見て一族の者も感じていてくれればいい。彼は信じている。「我ら」は、愚かではないと。

それにしても迂闊であった。相手は大御所の名を騙って舞媛を三人連れ去っている。それも大人達が目を離した時間を狙って。こちらの動きを熟知し、年頃の娘を攫うところを見ると人身売買の可能性が頭をよぎった。しかもかなり手慣れている。

「ユング。」

血相を抱えて飛び込んできた青年を長は呼ぶ。

「はっ!」

「ミケーグとガルマダの部屋に残った媛達と、残りの三室の媛達をここへ。一処に集めた後、大人達で出入りを固く禁じよ。行け!」

長の一言にユングは部屋を飛び出していった。

「フーシャン、そなたはここに来る幼い媛達を取り纏めよ。」

そう少女に告げると長は重い腰を上げる。端正な顔立ちには普段の和やかな微笑はない。

姿勢正しく襟元乱さず、厳しい表情を称えて立ち上がったその姿は、一族をまとめる柔和な顔ではない。民長としてのもう一つの顔だ。

「はっ。」

頭を下げてフーシャンが礼をとっている隣を通り過ぎ、長は続きの間に足を踏み入れる。

出入り口に控えていた二人の青年がその後に続いた。赤毛のリオンと銀髪のトビネの青年は、己が主人の行く場所に必ず付き従う。

「ドルジたちは裏口・右門とそれらの隧道へ、マフゼンの男達は南の細かな路地に控えよ。ヴァオルは一党を率いて東の門から連なる水路一帯を見張れ。船に積まれる荷駄に注意せよ。行けっ!」

長がそれぞれに指示を飛ばすと、控えの間にいたそれぞれの頭目が散っていく。

「ウォルはドルオーニに警告せよ。奴隷商人が紛れておるとな。オーグは共に参れ。」

「はっ!」

ウォルとよばれた赤毛の青年は一礼をした後すぐに行動に移った。駿馬のような素早さで部屋を駆け抜けていく。

その姿を一瞥すると、長は中央の扉を潜り廊下へと出た。石畳のひんやりとした廊下の空気はどこか澱んでいて、ただただ冷たい印象だけが草原の民の目に映る。

一歩踏み出した後は足早に真っ直ぐ目的地へと向かうだけだった。

「何れへ?」

歩みを緩めずに前に進む長に、モノクルをつけた線の細い青年は尋ねる。

「バーゼルトに掛け合う。」

今宵の正客に・・・?と眉をひそめるオーグに長はにこりと笑んだ。

矜恃の高い商人なればこそ、名誉を重んじる傾向にある。自身の傘下に奴隷商人へ連なる者が潜んでいると知れば胸中穏やかにはいられないはず。

バーゼルトは古くからある北方の名家だ。一族の名に恥じるような事は絶対に避けたがる。

名誉を重んじるため、侮辱した相手を決して許しはしない。

「その気になれば、街ごと封鎖できる男だ。」

笑んだ長の目は笑っていないことにウォルははっとする。

その気になれば、人をいなかったことにすることなど容易い男なのだ。

今宵の正客であるアードラー・シュテル・バーゼルトは、北でも名の知れた豪族だ。代々続く宝石商で、山岳の主・ドルオーニとも古いつきあいを持つと話には聞いていた。そのドルオーニの仲介で今回の取引を持ちかけられている。南方の古美術品、主に銀細工が主要取引相手として、だが。こちらとしても山岳の主とは知らぬ仲ではない。異議申し立ての陳情ぐらいは当たり前だろう。

バーゼルトを含む宝飾商という連中の財力は、どの街や村々においても甚大な影響力を持つ。

南部において貨幣経済はとんと浸透していないが、北部は違う。全ての物は貨幣によって売買される。中でも宝飾品は高価なものでそれらが売買されるときの経済活動は街にとってこの上ない旨味だ。一晩で見違えるほどの活性化を促すため、どの街も取引するための売買契約場としての提供を惜しまない。

貧しい街ほど宝石商は金の卵だ。ならばこそ、最も敵に回したくない相手を動かし下手人の行動範囲を封鎖させてもらう方が手っ取り早くこちらも労力を費やさない。

「上手くいくのでしょうか?」

「オーグは心配性じゃの。」

くつくつと長は笑う。余裕とも思われる口に含んだ笑いにオーグは眉をひそめる。

「我らの手で媛達を取り戻せれば警告だけで済むがの。我らとて有限じゃ。負担を減らすために利用できる者なら使わぬ手はない。」

「バーゼルト卿を扇動するつもりですか?」

「いやいや煽る必要もあるまいよ。ただ一つ・二つ、そっと囁いてやるだけで十分じゃ。率先して媛達を取り戻す算段を奴自らつけてくれよう。まあ、念には念を入れて、のぉ。」

「?」

長の含みある言葉にまだ若いウォルは首をひねった。

バーゼルトは愚かな男ではないと長は思う。

媛を取り戻すために要所要所に頭を飛ばしたのだ。自分の行動は徒労に終わってくれれば良いと思う。

だが、念には念を入れておくことが肝心だ。打つべき布石を間違えるわけにも行かないが、怠ってもいけない。

あの気位の高い男のことだ。よもや己の旗下に奴隷商がいるなぞという事態を良しとしておくはずはない。

鷲の字を持つ雷鳳。彼の異名轟く理由はその苛烈な気性にあると聞く。

そんな男が道理を曲げて人を攫い売り払う行為を、まして友人の名を騙られて、許しておくはずがない。

ドルオーニの名を騙り奴隷商と結託することで相手はドルオーニの名誉に幾許かの疵を与えようとしたのだろうか?それともバーゼルトの名誉を失墜させようと?

なんにせよ奴隷商をたたけても媛達が戻ってこないのでは困る。頭目達の働きに期待しつつこちらも打てる石を要所に打っておくために動くのみだ。

たかが交易商人の舞媛三人。後々騒がれようとも放浪部族の言葉などに耳を貸すものかと相手は高を括っているのだろうが…。

「我らを甘く見てもらっては困る、の。」

口端に太い笑み。

内心の怒りを静かに抑え、彼は歩みを進める。

ふーっと息を吐いて、ロルフは漸く顔を上げる。数瞬ほど休息のために全神経を解放して警戒を怠っていたが、体が落ち着きを取り戻した今、まわりの景観をじっくりと見渡す余裕が生まれる。

(薄暗い部屋…。奥に明かりが。)

目を凝らすと薄いヴェールのようなカーテンが幾重にも重なった向こう側にぼんやりとしたオレンジ色の光が零れ出ている。

人がいるのだろうか?だが気配らしい気配がしない。

警戒を怠らずに一歩一歩歩みを進め、不意に気になって後ろを振り返る。

衛兵の足音が近づいてきている気がした。急速にはやる不安が動悸を煽り、見えない恐怖に思わず身震いをすると、紗のカーテンを一枚一枚とスルスル捲って奥へと入り込んだ。入り口が遠く感じられる場所まで一歩一歩隠れるように幾重にも重なるカーテンの隙間に体を滑り込ませる。

幸い人の気配を感じなかったため、後ろにだけ注意を払いながらカーテンを捌いてじりじりと進み、一定の距離をとったところでその埋もれるほど幾重にも重なったカーテンの中に体を閉じ込めた。ふと、手の中の布を薄暗がりで目をこらし良くよく見ると、端正な模様が染め上げられていた。刺繍細やかな裾の端には値段を示すタグがつけられている。

(売り物・・・?)

まさかこの膨大な量の布が全て?でも今日の取引は鉱物系だと長が言っていなかっただろうか?頭の中で疑問がぐるぐると渦巻いていく。

とにかく売り物と解れば手を離さなければと慌てて手を引っ込めたが、その反動で後ろの布に足を取られてその場で転倒する。

「・・・!!」

声を出すまいと必死にこらえて身をかがめたとき、肌越しに感じる柔らかな感触に違和感を覚えた。先ほどの布達とは全く違った感触。毛織物のラグが床に敷いてあり、衝立に囲われた明るい空間。柔らかな布の塊が背中越しに感じ取られる。

もふっとした心地よい弾力に、暖かな安らぎを覚える。まるで、寝床のような…。

(寝床?)

疑問が頭の中に浮かんだとき、体が宙に浮かぶ感覚に襲われた。

「へぁ?」

間抜けな悲鳴を上げたときには、柔らかな寝床に体が投げ出されていた。視界が急激に明るくなり、目に火花が趨る。体にかかる衝撃はけして軽いものではなく一瞬息が詰まった。

ぐぅっと唸るような声をはき出せたと思うか否や、あっという間に両手が頭の上で寝床に押しつけられていた。

悲鳴を上げるよりも早く、喉元を強すぎる力で押さえ込まれて息が詰まった。どうやら手のひらで頬骨を捕まれているらしい。

痛みに顔をしかめながら逆光に眩しく目を細めて状況を把握しようとしたとき、馬鹿にするような男の声が耳に届いた。

「どこのどいつかは知らんが、人の寝所に無断で上がり込むとはいい度胸だな。」

「なっ・・・、…。」

言い返そうとして、言葉が詰まった。

目を疑うよりも、思考を疑った。

明るい光の中で見えたのは、黒髪の青年だった。

その顔に、その声に、なぜだか解らないが直感が働いた。

こちらを馬鹿にしたような声で詰った相手に、懐かしさを覚える。知っていると、疑うこともなく確信する。

たった一つの呼び名が、懐かしさと共に口から溢れた。

「王…。」

目を見開いてたった一言口にした侵入者が、彼には訝しく思えた。明るみで姿を確認したところ、どこぞの舞媛なのだろう。踊り女の衣装に身を包んだ、まだ稚さの残る少女だった。

いったい何故この踊り女はこんなところにいるのだろうか?年端もいかぬ舞媛が宴席の主の館を彷徨くことなど通常あり得ない。

ましてや、弁解することも言い募ることもなく。

ただただこちらを見つめる真っ直ぐな赤金色の瞳に、彼はどこかで覚えがあるような気がしたのだ。

莫迦げている、と理性が囁く。

こんな時間に館を彷徨く女に見覚えがあるとでも?と自嘲する。が…。

青銀の瞳が不思議そうに瞬く。

何故この少女は自分の字を知っているのだと…。

実名ではなく通り名であるため、他者に知られていることは吝かではない。だが踊り女が商人の通り名を?なんのために把握する必要が?しかも南部の少数部族の幼い舞媛が。

思考を巡らせたときに、もう一度少女が字を呼んだ。

同時にほろりと、小さな頬へ涙が零れていき、自分の指にそれが伝わる。

---嗚呼。

泣くなと、あれ程言い含めていたのに…。

頭の中で【誰か】が嘆息混じりに言う。

あの夕暮れの日も、いつかの雪の日も、涙を目尻にためていた。

泣くなと言い含めて於いたのに、守った例しがない。

そして最後に自分はこの我儘者に言うのだ。

好きにしろ、と。

そうだ、好きにしろと許した気がする。初めて見るはずのこの踊り女に。

自分を許した。どの記憶とも合致しないあの夕暮れに。

記憶の中にある白昼夢のようなフラッシュバック。確かにあの雪の日目の前の少女が泣いていた。

「泣く奴があるか。」

そして同じようにこう言ったはずだ。泣くなと。

ぼろぼろと堰を切ったように零れる涙が止めどなく溢れてきていることに苛ついた。

頭上に縫い止めておいた両手を放すと、喉をつかんでいた手で頬を乱暴に拭う。子供の柔らかな頬に赤い線が残るような気がして途中で力が自然に緩んでそのまま頬を手で覆った。

「だって、…だって。」

寂しかったよと、あの幼い日より喉の奥にとどめていた言葉が溢れた。

ずっと、ずーっと。生まれて自我が芽生えたときから寂しさがあった。家族がいるのに、どこか寂しさに付纏われてぽっかりと心に穴が開いたような寂寥感が胸の中に巣くっていた。

埋めることの出来ない寂しさは、父や母がいないためだと思い込んでいた。そうなのだろうかと自分の中に蟠る疑問だけを残して。

けれど違った。

誰かが隣にいないことが寂しい。それだけが漠然と頭の隅に根強く残っていた。

今、その理由が、漸く解った。理解した。同時に埋まった。そして溢れた。

誰かじゃない。

「貴方」がいない、だから寂しいのだと。

放された両腕で掻きついた。懐かしい暖かさがそこにある。姿形が多少違えども、確かに彼だと本能が肯定する。

初めて出会った筈の目の前の彼に、間違いないと全身が訴える。

「王、…王っ…!」

泣きじゃくりながら肩に頬を埋めて名前を呼んだ。嘆息する音が聞こえた後、小さく名前を呼ばれ乱雑に頭の後ろをくしゃりと撫でられる。手の大きさは、ちっとも変わっていないんだと思うと安堵したのか体を彼に預けてすんっと鼻で息を吸った。

舌打ち一つ。たぶん面倒くさいと思ったのだろうか。とんとん、と後頭部を軽く小突かれた後、乱雑な扱い方で膝の上に抱き上げられる。

「悪い癖だ。」

死んでも治らなかったか、と悪態をつく彼に、彼女は笑った。

「お前は死んでも覚えていてくれた。」

涙を目尻にためて笑った。

--------と。

ばたばたと部屋の外が慌ただしくなり、扉が乱雑に開かれる音がした。寝床は扉からだいぶ離れているとはいえ、幼い体はびくっと反応し臨戦態勢をとっていた。

だが彼は慌てることなく小さな体を寝床の奥に放ると一枚手近にあったラグを投げてよこし、自身はその前に立つと慌ただしく部屋の中に踏み込んでくる連中を迎え入れた。

「失礼しま・・・」

「主の許可無く部屋を踏み荒らすとは何事だ。」

相手の言葉を遮って彼はぴしゃりと言い切る。この部屋の主という意味かと思うのだが、この館の主という意味ともとれる言葉にロルフは耳を疑う。

「はっ!ドヌーア様の寝込みを襲った下手人が紛れ込んでいるとのことで館内隈無く捜索せよ、とのことです。この部屋も…」

「探させろ、と?…困った叔父御だな。」

フンッと鼻で笑って一笑に付した。心底その人物を馬鹿にしているのだろう。

いや、表情はうんざりといった感じなのでどうでもいい人物なのだろう。

「それで?」

彼は嘆息混じりに話を促すと、部屋に踏み込んできた数人の兵士達は顔を見合わせて床に膝をついた。

「ご無礼承知で、室内を改めさせて戴きたく。」

「断る。」

無碍もない否定が間髪入れず返される。兵士達は縮こまりながら更に深く頭を下げて言い募った。

「そこを曲げて、お願いしたく…。」

その姿に興ざめしたように、深く嘆息した。

「せっかく口説き落とした媛をこのまま手放せと?」

「は?」

どうでも良さそうに彼がとんでもないことを口にした。

話が見えないため外を伺おうと起き上がった彼女の絹擦れの音に、兵士達がはっとしたように面を見合わせる。

「察しの悪い奴だ。」

口端を上げると、彼の手がパチンと音を立てる。光の筋が収束しラップ音が部屋の中を奔る。

途端蜘蛛の子を散らしたようにばたばたと室内に乱入してきた兵士達が慌てて立ち去っていく。相当恐ろしい主なのだろう。小さく悲鳴が聞こえ、耳に届いたそれを苦笑しながら彼女は聞き流した。

変わらんなぁ、と。

とんっと寝床から這い出して飛び出すと、入り口を見つめていた王に飛びついた。身長が足りないため腰に掻きつくような形だが、腕を回して抱きしめる。

「布ばかりの部屋だ。」

投げてよこされたラグが足下に落ちたのを見てロルフが笑う。ぐるりと部屋を見渡すと、簡易的な寝床と、衝立と、向こう側にはランプの光にともされた机やそういった家具類一式がこぢんまりと並べてある、実に殺風景な部屋だが。

そのイメージを塗り替えるような色とりどりの布が所狭しと吊されている。

垂れた布は全てタグがついているようで、中にはとんでもなく手の込んだ工芸品のような一品すら無造作に吊されている。

「末の妹が嫁ぐ為、な。布支度は一家で行う仕来りだ。」

どうでも良さそうに話す言葉に、少しだけちがうニュアンスを汲み取る。

(本当にどうでもいいと思っているのなら、お前は何もしないよ…。)

私は知っている、と本能が謡うように囁く。

妹御はきっといい娘なのだろう。自然と顔が緩んだ。

安堵したのだ。彼が許すことが出来る身内がいることに。

「全部、妹の物か。」

あれも、あれも、あれも。色とりどりの紗の布、絹の布。マント生地。細やかな刺繍のしてあるストールも、服に使う生地も。

「ああ…。」

頷いて彼は言う。「お前よりも、小さな娘だ。」と。

「寂しいか?」

頭に手がぽんっと乗せられるから、上が見られない。が、深い深い嘆息が一つ聞こえたのみだった。

「下手人は、お前だな?」

漸く彼が発したのは、全く別の言葉だった。

あー・・・っとまずいことをしたという表情でふいっと視線をそらすロルフをみて肯定と受け取る。

部屋に来たのは館にいる私兵ではなく、叔父が「わざわざ」雇っている私兵だ。

この部屋まで踏み込んでくるところをみると、よほど下手人に手酷くやられたらしい。

そこまで手酷く出来る奴、しかし命までは盗っていない。状況的に考えられるのは、思い出した今一つしか浮かばない。短絡的だともう一人の彼が笑う。

「うん。」

殴っちゃった、と伝えるとくくくっと忍び笑いが漏れる。

「よく媛をボロボロにしていたが、叔父御もこれで懲りるだろう。」

「私にとっては笑い事ではないんだが…。」

ぶうっと膨れたが、言葉が心に引っかかりオウム返しに問い返す。

「ボロボロに…?」

彼女の疑問に彼はああ、と答える。

「見目の良い媛を攫っては慰み者にしているらしい。」

息をのむ気配が後ろから伝わる。掻きついた腕がきゅっと服を強く握りしめた。己の置かれていた立場を把握したらしく、小刻みに肩が震えているのも伝わってきた。

「一応権力者だ。噂だけでは糾弾するのは難しい。だがお前に手を出すとは…。」

言葉尻を濁して、嘆息する。

「うん?」

「どうやら叔父御は趣旨替えしたと見える。」

「どういう意味だ?」

「そのままだ。」

裾を引っ張って抗議するが彼は相手にしない。

そして震える肩が止まることを確認するとからかうのをやめて後ろ手に小突いてやった。

「なんにせよ他の媛でない事が僥倖だったな。今頃長は胸を撫で下ろしているだろうよ。」

「ん?あぁ……あー、多分他の媛でも変わらない結果になるんだろう。大兄上は武術推奨派だからな。」

「…。」

(大兄上…。)

媛に武術を教え込むとは変わった民長だと彼は思った。色としての華を添えさせる長は多いが、ここの長は色としての華を使わずに媛に自衛させることを第一に考えているらしい。

(末端を担う華に自衛……、か。切り捨てることが出来ない情の持ち主。)

これらから窺える長の為人は、一族を隈無く愛するウェットな人物だということ。

ロルフの服装から見て南の部族だろう。南部の一党で唯一今宵の宴に参加している一族がいる。南方の交易商ダルヒム。ドルオーニたっての引き合わせで参加している一族だ。

(長は赤毛に赤金の瞳のリオン…だったか。)

銀狐と称される南の交易商。情報商としての名としてちらちらと耳に挟む。一人歩きした噂の主を、取引相手達の顔合わせで物珍しさにちらりと見かけたが、誇張された通り名にそぐわない、冴えない優男然とした印象しかもたずにただ通り過ぎただけだった。

が、どうやら違うらしい。商売は商売、娯楽は娯楽というシビアな見識、娯楽と享楽を混同せず一線をきっちりと引いている人物。

(裏を返せば…。)

一族に何かがあったとき、必ず何らかのリアクションを起こす。

ロルフがここにいると知れば必ず迎えに来る。

普段なら面倒な。と眉を顰めるところだが……。

(となると、事実を把握すれば狒狒に抗議に出るか…?)

若しくは長に。狒狒のしでかした事への抗議、不平不満の訴え、に出る。

「…!」

そこまで考えてふと気づいた。

(攫われたのがこいつ一人ではないとしたら?)

趣旨替えをするのは叔父の勝手だが急に女の好みが変わるものか…?と。

ならば全く興味のない子女を攫う理由。それはこの業界では一つしか無い。

(奴隷商…!!)

まさか、と思い当たる節を探して歓喜する自分を自覚する。

黒い噂の絶えない輩である。奴隷商と通じていても何ら不思議ではない。尻尾を掴ませていないだけで悪どい商売をやっている事を王は知っていた。確たる物証を突きつけることが叶わずに今までのらりくらりと躱されてきたが…。

(利用、出来るか。)

一族を隈無く愛するウェットな長。色花として攫っただけでも相当腹が煮えていることだろう。その煮えた腹に油を注ぐ。数滴で良い。注ぎ口から溢れんばかりの火を噴いてくれさえすれば、証人としていかようにも使い道がある。

味方は多い方がいい。

正客も醜聞を外から糾弾されればさぞ腹に堪えるだろう。

思案は決った。

(となれば、こいつを使わん手はない。)

長への注ぎ口になる。話の口調からすると長とは血縁のようだ。可愛がられてでもしているのなら是が非でも長は取り戻しに来る。

(ここに乗り込ませるよりは、正客へと誘導しそのまま腹の火を吐き出してもらおうか。となると、送り届けて煽った方が相手も動きやすい、か。)

交渉しやすい段取りを頭の中で算段する。恩は出来るだけ着せること。

商人の基本であり、鉄則である。

「それで、何発打った?」

「んー…、鳩尾に2,3発。顎に一発。…あぁ、後は膝の皿を踏み抜いてきた。」

考えながら指で数を数えているが、明らかに答えた数と指折り数えた数が合っていなかった。

実際は倍ぐらいの数が打ち込まれているのだろう。

「あいつ酷いんだ。私の耳引っ張ってきた。髪も。痛かったから思いっきりやってやったんだ。」

悪びれもせずに笑う子供の頭に手を乗せる。花飾りが指先に当たるがその一部が拉げていた。

舞媛の花飾りは激しい舞にも耐えられるようにぎっちりと髪に結い止められていて、おいそれと拉げることはない。頑健な蝋で固めたようなそんな強度を誇る飾りだ。

その一部が拉げているとは相当の力で引きずられたのだろう。

「…そうか。」

適当に相づちを打ちつつ思考が回転する。身内とはいえ一族の恥部、黒い商人ともやりとりをしているとまことしやかな噂の絶えない奴であったため、いつかさらっと消してやろうとは思ってはいたが…。

口端が自然と上がった。

(人の物に手を出すとどうなるかを。)

知らしめてやるより他はなし。

待ちかねていたと言わんばかりに獰猛な性根が鎌首を擡げる。

生来の気性が誰よりも獰猛だと彼が自覚するよりも強く、牙を剥き、低く唸りあげているのだ。

「山岳のドルオーニが華をくれると聞いていたのに全然違う人がいて、吃驚だ。嘘を吐く輩はまほろばの主に望まれない憐子になるというのに。」

見当違いの方向で憤慨していたロルフの言葉にぎょっとした。山岳の主の名を聞いて彼は彼女の肩をつかんだ。

「ドルオーニの名を騙った、だと?」

低く唸るような彼の声と相も変わらぬその炯眼に彼女は圧倒されつつ頷いた。

びりびりと空気を振るわすように重苦しい。怒っているのだと肌で感じる。隠しもしない彼の怒気は空気を振るわせ雷子をかき集める。生前そうであったように、今も変わらずパリッと音を立てて雷子が部屋の中に集まってくる。

ドルオーニと彼がどういう関係を持つのかは解らなかったが、彼は彼が身内と認めた者にしかこういった怒気は見せない。長が一族全体を我らと称するのと同じように、彼もまた身内とそうでないものの線引きが厳しかった。どうでもいいものには見向きもしない癖に、身内に対して時に滴るような情を見せる。

あの山岳の長は彼にとっての「身内」なのだ…。

「パルピスにも書いてあったし、使いも確かにドルオーニと言っていた。」

そうと解ったのなら、彼の思考を邪魔にならない程度の情報を提示する。事実を曲げずに伝えることが一番近道となることを、彼女はもう知っている。

「残っているか?」

「ううん、長が捨てた。」

正確には燃やした、だが。

「ドルオーニの名誉に傷が付くから聞かなかったことにしろと言われた。」

「ダルヒムの長か…。だが証人になるな。」

舌打ち一つ。奴がドルオーニと明確に敵対しているという、確たる物証を得られなかったことは手痛いが、ダルヒム家の一族の長が証人として口添えをしてくれるれば事態は進展する。是が非でもダルヒムの長に会う必要が出来た。ついでがついでと逆転する。

彼は身を翻して部屋の入り口へと足を進めた。

相手は血族の中でも長老格を持つ豪商。しかも長からの庇護も篤い。下手な横やりは返って身を危険に曝すが為に今まで抑えてきていたが、もはや猶予はなくなった。

言質と物証、抜き差しならない証人を突きつけて上から一気に叩き潰す。そうでもしなければドルオーニは納得すまい。

山岳の主の名を騙り娘を攫い黒い商人との取引をするなぞ、あの大老の耳にでも入れば北は機能しなくなる。

竜族をとりまとめる鉱山の主は、あの巨体を引きずりながら一歩も外へ出ずに、北の貨幣経済を一握りしているの等しいのだから。

(もう一つ、二つ、確たる物証があれば容易いが…。現場でも押さえるか。)

他にも媛が攫われているならば、の話だが…。

「王?」

彼の思案を遮って、小さな声が呼び止める。疑問符を添えて言葉の中に何処へ?と訪ねるニュアンスを含ませて立ちすくんでいる姿は、思ったよりも小さく見えた。

彼は一瞥すると、口端に笑みを浮かべる。

それは苦笑だった。

そういえば、この年頃の時は怖い物知らずだったが一歩出遅れるときがあった。思い出せば長い付き合いだ。何も言わずとも察していた時とはだいぶかけ離れていて。

勝手知ったる扱いに思わず苦笑が漏れた。

「山岳の主を侮辱した罪は重い。」

部屋の中にかけてあった紗の布を一つ引き寄せると、ぱらりとほどけて彼の手に落ちる。

「鉱脈を牛耳る山岳の主を怒らせればただでは済まない。物流が何処かで滞り、流通は綻びを見せる。先達が血のにじむ思いで築き上げた貨幣経済の死に繋がる発端、その綻びを許すわけにはいかない。」

もう一枚彼がたぐり寄せる布はバサリと音を立てて床にまで垂れ下がる。大きな長い布には美しい染め模様が施してあった。

「お前にはダルヒムへ話を通してもらわねばならん。」

「…民長に?」

なぜ、名前を…、と小さく呟く声に、彼は太く笑む。

「ダルヒムの長の証言があれば、アレも動かずにはいられまい。…来い。」

「うん。」

呼ばれて駆け寄ると、彼が手にした布にくるまれる。柔らかな上質の布にすっぽりとくるまれて手足の先と顔だけがかろうじて外に出るような姿になった。

「動きにくい。」

「動くな、ということだ。」

ろくなことが無いからな、と言われて口を尖らせるが彼には解らない。布で覆われたままひょいっと担ぎ上げられて部屋を後にした。

「子供扱いするなってば!」

じたじたと身動ぐが動くことを許さずに力が加わる。

それでも暫くは抗っていたが、溜息一つと共に無駄だと悟ったのか居心地の良い体制を求めて小さくもぞもぞと動くだけだった。

暫くふて腐れるながら首に腕を回して黒髪に頬を埋めていたが、急に歩みが止まった。

何事かと思って布の隙間から前を伺うが、暗い廊下の風景は布越しの小さな隙間からはよくわからない。

前方に誰かいるようで、行く手を阻んでいるのが解った。

動くな、と言われているが了承したつもりはないので、彼女はゆっくりと体の向きを変える。

「そなたは…。」

その時聞き覚えのある声に、彼女は所作にもかかわらずがばっと顔を上げた。

薄暗い廊下で目が合う。いつもは上を見上げて見ていた顔が、目の前にあった。

「民、長…」

ぽつりと、呟いた。

目の前にいるのは己の大伯父。ダルヒムの民長その人だった。

髪にかかった布を引っ張れば、隠れていたスナイロユンクの耳がふありと布の中から飛び出す。続くように豊かな赤金色の長髪がはらっと零れ、色のない薄暗い廊下のなかでも鮮やかに見えた。途端ざわりと行く手にいた数人が響めく。

「末の…!」

長は驚いたように思わず口にする。

考えるよりも手が先に動いていたらしく、さし述べた腕に飛び込んでくる愛し子を優しく抱き留めた。ざわざわと周りに引き連れた連達が口々に名を呼び、声は廊下へ反響する。

抱き抱えた子供の体には、恐れていたような傷も怪我もなく、華のように笑う笑顔には陰り一つ見当たらなかった。

「無事…であったか。」

ほーっと息を吐きながら言う長に、ロルフは鼻を押しつけくぐもった笑い声をたてる。

「平気。大丈夫。王が助けてくれた…。」

王、と口の中でその名を反芻する。

確かバーゼルトの嫡孫がそんな字だったはずだ。

梟、という名を持つ黒い商人。通称・梟王と言われるオイル・ケニーヒの名を継承した、バーゼルトの秘蔵っ子。

鷲鳳アードラーが手塩に掛けて育てた北の商人連における頭目が一人。

「そなた、が…か。」

苦笑を禁じ得ない、という顔をしている青年は否定をしない。

「危ういところをよくぞお救い下さいました。篤く御礼申し上げる。」

長はロルフを床にゆっくりと下ろすと、両手を胸の高さまで持っていき、片手を拳で包むように軽く握ると拳の高さまで頭を垂れた。

その所作に応じる様に彼もまた、両手を胸の高さで軽く組み、裾の長い袖を前に垂らし頭を垂れる。

商人が儀礼や感謝の意を表すときの所作だが、する方も受ける方も同じく所作を行わなければならない暗黙のルールがある。多少の所作の差異はあるが、概ね胸の前で腕を組み、額をその腕の高さよりやや上まで垂れる姿勢をとる。

顔を上げた両者は、どちらともなくふっと笑った。

「救った、とは語弊がある。ソレが俺の部屋に逃げ込んできたのを保護したまでだ。」

「ソレ扱いはやめろ。」

長に向かって言った言葉に下から抗議が放たれる。だが気にすることなく彼は続けた。

「一族の者が大変な失礼を働いたようだ。長・アードラーに代わり深くお詫び申し上げる。」

「いつ手折られるやも知れぬ華を守ることは容易ではありませぬ。そなたの誠意に心より感謝を。」

彼の言葉に民長は返礼をし、にこりと笑んだ。さも当然と言いたげな態度に彼は食えない奴、と再認識する。

間抜けのような顔をしている、とも思えるが底が解らない部分がある。前面に出している短絡的な笑顔が全てと印象づけるにはまだなにかが足りない。その足りない部分に深みがあるようだった。入り口の狭い穴の奥深くに潜む、物言わぬ地底湖のようで腹の底を読ませない。

誠実さを被ったとんでもない妖狐かもしれない。

南の銀狐、それが今回の取引相手の一人だった。当人はどこも銀ではないが、一癖も二癖もある大狐のようだ。宛もない遊牧を繰り返す流浪の民だが、その人脈と情報量は侮れない。味方にすれば心強いが敵に回せば至極厄介だという。

「民長。」

連達の後方から無遠慮に長を呼ぶ高い声がし、少年と長身の男が狭い廊下に現れた。長身の男は腕の中に小さな少女を連れており、喜色を浮かべ長に歩み寄った少年に付き従う。

「ルチェットを保護したぜ。」

「ルオか、ご苦労。」

長が視線をやると、柔らかな鉄色の髪と赤銅の瞳のリオンの少年と、付き従うように控える青年、そして件の媛がいた。

ルオと呼ばれた少年がとんっと長の前に一歩躍り出る。悪戯の過ぎる子供のようなあどけない顔をした彼は水路へと向かったヴァオル一党の少年頭だ。

ちらりと視線を動かし見知らぬ顔がいることに警戒の色を示すと、長の隣に立ち見上げた姿勢で口に言葉を含んだ。

(「…長の睨んだとおり、水路で荷駄に詰められそうになっていたよ。他にも数人他部族の子がいて、そいつらは取り巻きに任せて俺の部屋に運ばせてある。」)

声に出さずに状況を短絡的に口の形で説明すると、背後に控えた青年を顎でしゃくる。

ルオの頭をくしゃりと撫でて、顔を上げた長は笑みを浮かべた。同じように手をさしのべ、ルチェットを受け取るとその背中をトン、トンと軽くたたく。強ばった顔をしたまま脅え固まった少女の体がそれだけでふわりと解れて、くすんくすんとすすり泣く声が静かに廊下に響いた。

「よく無事で戻ったルチェット。伯父御が顔を青くしてそなたの無事を焦がれているぞ。」

すんすんと鼻をすする小さな少女はこくりと頷いて長に向き直る。

「いい子だ」と長は頭を撫で、隣に控えていたオーグに手渡した。

「末のと共に母の元へ連れて行ってやれ。」

「はっ!」

「フーシャンに湯の支度をせよと伝えておけ。追ってもう一人連れて行く故なぁ。」

まだ一人見つかっていない媛のことを言葉の端に上らせたことでルオの顔もさすがに曇る。

そしてもう一人、ふっと表情が一瞬変化した。

(食いついた………。)

横目で確認しつつ心中で拳を握りしめる。

先ほどの話の中で彼がバーゼルトの家人である事は明白だ。字が王と言えば、長・アードラーの嫡孫、梟王に違いあるまい。となれば長に話を通す手掛けを作る一石になるに違いない。

これからの動き、彼を味方に引き入れるか否かでかなり計算が変わってくる。

扱いづらそうなと思ったが、そうでもないらしい。

(若いのぉ。顔にすぐ出る。)

齢を重ねればそれも無くなるだろうが、見たところ24.5歳くらいの若者だ。

まだまだ修行が足りぬと心に思う。

「さあ、行きましょう。」

オーグはルチェットを受け取ると、ロルフにも手をさしのべていた。

「…私は、………。」

その手と彼を交互に見比べて彼女は迷った。

長の言葉は一族にとって絶対だ。普段ならロルフは迷うことなくオーグと共に部屋へ戻っただろう。

その一瞬の逡巡の間、間髪入れずに手が横から伸びてきた。

「悪いがこれは証人の一人だ。戻してもらっては困る。」

不意に思考を遮って声が届く。同時に首根っこを捕まれる。猫の子のようにつまみ上げられたあと、とん、と少しずれた場所に着地した。

首に手をやりひりつく場所を撫でながら上を見ると、彼は自分ではなく長を見て話をしている様で。

「証人、と言われるか。」

「貴方もだ、ダルヒムの長。上手くいけば媛を連れ歩く者達の杞憂を減らす手がけになる。」

「…大きくでよったな。」

長は頷く代わりに目を細めて王を見やった。腰に手を当てて値踏みするように見られる。

交易を営む長たちが舞媛を連れ歩くことは致し方ない。流浪の民ならば殊更生活と密着した文化でもあるため媛を多く所有する。育成する。ならばこそ、手折られる数も悲しみも土着民族の比ではない。

心ない者に踏みにじられることもあれば、容赦なく手折られることもある。

なにより生きながら摘み取られ、売られていく事実もあるのだ。

常に杞憂を抱え頭を悩ませてきたのが、件の売買人である奴隷商だ。

取り締まったとしても根が地中深く残るため後を絶たない。売る方も売る方だが、買う方も買う方だ。売買を成り立たせている人の性根の汚辱が、新たな悲しみを生み続ける。

末のの母がそうであったように。

今も何処か違う場所で媛が摘み取られている。

(考えれば考えるほど、心痛い事よ。)

ダルヒムの長は一族を重んじる。一族を愛する。一族こそが宝であり、全てなのだ。

また、郎党の糊口を潤せればそれでよいと考える。一族郎党が空腹を知らず、凍えを知らず、豊かに伸びやかに生きられれば良いと。

彼は決して慈善で動かない。長として彼が動く理由はただ一つ。

一族が害を被る場合、重い腰を上げるのだ。

その理由足るか否か。それだけが重要で在り他は瑣末事でしかない。

「つーか、お前誰?」

思考を巡らせていた長の前にルオは立ち塞がるように手を広げ、臆することなく睨み上げる。

怖い者を知らない少年頭は、狼のような瞳で眼前に立つ見も知らぬ男に噛みつかんばかりの勢いだ。

「偉そうに長にべらべらと。弁が立つだけの大人はみっともないぜ?」

「ルオ、落ち着いて…。」

後ろに控えていた青年が若い少年頭を諫めようと声を掛けるが、一睨みですごすごと引き下がる。小さくてもルオはヴァオル一党を率いるダルヒムの頭が一人。従者の口出しを一瞥で下がらせるだけの力を持っていた。

「ルオ、彼は…」

ちょうど二人の間にいたロルフが見かねて説明しようとしたが手で制される。

「てめえにゃ聞いちゃいねえよ!!ほいほい攫われやがって、馬っ鹿じゃねえの?……つーか、さ、お前なんでこいつを庇うわけ?」

最初は噛みつかんばかりのルオの勢いが、疑問に変わり尻すぼみにしぼんでいく。

「言い訳はしないが噛みつく相手を間違えている。」

お前の悪い癖、と指を指して言われ、ガルルっと噛みつかれそうになり一歩ロルフは飛んで下がり、わあっと巫山戯た声を上げて彼の後ろに隠れる。

「てめっ!!出てこい!!つかそいつから離れろ!!!こっち戻れ!!!」

うってかわってぎゃんぎゃんと喚くだけの子供喧嘩のやりとりに、思わず周りの大人達から苦笑が漏れる。

そしてルチェットからも。ふふっと鈴の鳴るような笑い声に、緊張が走っていた大人達もほぉっと心中胸を撫で下ろした。

「彼はバーゼルトの家人でな。」

いきり立つヴァオルの少年頭の肩を叩いて長は言う。

バーゼルトの名前を聞いてルオの怒気が一時停止した。きょとんっとした顔で長を振り返る。

のぉ?と問われて王もまた苦笑した。

「正式に名乗ってはいなかったな。」

長く重い袖の裾をバサリと音を立てて払った彼の言葉に、すっと周りの空気が一変した。

王は腕を胸の前に軽く組み、長い袖を垂らして軽く会釈をした。

「この館が主、オイル・ケニーヒ・バーゼルトだ。今宵の商談の為、長・アードラーに屋敷を提供している。」

え?っと声がそこかしこで上がった。

特にルオは驚愕の事実に口をあんぐり開けている。かと思ったら飛び退るように長の後ろに隠れた。先ほどのロルフの行動そのもので、長の後ろからこちらを伺うように顔を小出しにいている。

続いて連れ立った大人達が慌てたように膝をつく。長のみが簡易的な儀礼に則って会釈に会釈を返した。

「ダルヒムが長、ヴァルムレーヴェ・ダルヒムだ。このような場所なれば略式の無礼を許されよ。」

にこりと笑んだ長に彼は頷くと、視線をルオに移す。気にくわない、といった顔をしていたが視線が合った途端慌てて膝をついた。が、拳がぶるぶると震えていたし、視線はやはりこちらを睨んでいた。ギラギラと燃えるような瞳で揺るぎなく、納得できない、気にくわない、といった気持ちを隠そうとしない。腹芸の出来ない少年の真っ直ぐな気質が見て取れた。

「力はあるが少々やんちゃ者でな…。」

「構わん。威勢の良いガキは嫌いではない。」

これもそうだ、と腰に巻き付いているロルフの頭をぽんっと小突く。うーっと睨め上げるが、すぐに服に顔を埋めて鼻先をこすりつける。その甘えている仕草そのものに長の後ろからまた「離れろっていってんだろ!!」とがなり声が響く。

「末のはそなたが余程気に入った様じゃの。」

すぅっと目を細めた長に、彼は嘆息一つ。

「…、…本題に戻りたいのだが。」

脱線しかけていた長は、「おお、そうであった」と嘯き、にまりと笑む。

その間頭の中ではぐるりと色々な情報を転がしていたのだ。

さぁて、と口の中で梟めの言葉を味わい直す。

先ほどの騒ぎの間に大方の思案をまとめてみたのだが…。

彼は杞憂を減らすと言う。だがそれはお互いの利害が一致しているだろうという憶測内の提示にすぎないこと。

目の前の青年もまた、慈善では動かないだろう。己の利に反する事態が生じた故に動いた。こちらと大差在るまい。

末のを連れていたのも利あっての事に過ぎない。そう断言できた。

なぜなら、商人とは利を追う生き物だからだ。利があるかないかで全てが決まる。独自の嗅覚で嗅ぎ分け、己の利益を追求する。慈善だろうと偽善だろうと、たとえ利を成す業事が非道の限りを尽くした悪事であろうとも。

利益ある限り、彼らは、我らは、彼奴等は動くのだ。

利害が一致する限り、我らは、彼らは、彼奴等は行動を共にするのだ。

この一点に関しては、我らも目の前の青年も暗躍する奴隷商どもも大差ない。紛れもない真実なのだ。

(はてさて、我らの利になると提示されたこの条件だが…。)

これは我らの利にはならない。今現在は多くの媛を連れ歩くのが我らであろうとも、この利は我らを養わない。

なぜなら大多数不特定の媛に対しての利であるが為、我らの受け取る益は細分化されて少なくなる。

また、この館の奴隷商を駆逐したとて不特定多数の媛達への利になることが果たしてあるだろうか?奴隷商は根が深い。底の見えない沼に足を踏み入れるようなものなのだ。細分化された草の根を一本洗った程度だろう。

己の利は大きいが、こちらの利は小さい、と長は値踏みする。これはほんの少し考えれば分かる、だまし絵のような詐欺話。

(商人を動かすためには利を見せることが大前提だが、これほどまずい餌をちらつかされて食いつく魚がいようものか…。)

ぐるりと思考を回して出た答えはそんな物だった。

顔には出さずにふむふむと頷く、その数瞬の間。キチキチと算盤をはじいている己がいる。

「さてさて、先ほどそなたは媛を連れ歩く者達の杞憂を減らす手がけになると言ったか。」

にこりと笑んで長は話を進める。

相手の出方次第では蹴っても構わないが、バーゼルトの家人だ。下手に話をこじらせればこちらの要求を長に飲ませにくくなる可能性もある。

さらにロルフを保護してもらった以上、無碍にして良い相手ではないのだ。

「路地とはいえ鼠を放し飼いする趣味はないのでな。」

我らに利はないと、判断する。が…。

何故彼は、利に合わない提示をするのだ?

(…謎かけ、か。)

ジャッとはじいた算盤をはらう。ご破算、もう一度最初からの構築。

(慈善者には見えまいよ、ましてや商人ならばその性根は推して知るべし。)

ならばどういった意図を以てこの謎をかけるのか?馬鹿正直にこの話を鵜呑みは出来まい。裏の意図をたどらねば表の意図も合点がいかぬ。利のない設け話をこのような薄暗で披露するその裏は?

(媛を連れ歩く…。)

どこを?その場所が限定されているのであるならば?

(我らのことのみを示すのではなく、今宵の宴に連れ歩く杞憂を指すのであれば。)

そして先ほどの話への反応。今宵連れ去られた媛はまだ大勢いる。

「…。」

言外に言いたい言葉が見え隠れする。探してみろと言わんばかりに。

(…まだ連れ去られた媛がいることを知っている相手。)

証言せよ、とは、我らが媛を助けたくはないのか?という事か。

つまり、己のテリトリー内で鼠が横行している故に今宵媛が連れ去れたのだと言いたいのだ。媛を連れ歩く者たちの杞憂を減らす、これは短絡的に奴隷商人を根絶するという話ではなく、ここに巣くう奴隷商、彼の言う「鼠」を駆逐するための証人ということだろう。

彼にとってダルヒムは願ったり叶ったりの証人となる。まさにその事でダルヒムは動き、押し込められ攫われかけた媛達を保護したルオがいる。おいそれと言い逃れは出来まいといったところか。パルピスを安易に燃やしたことが悔やまれるところだが…。物証がそろったところで糾弾も直訴も思うが儘だ。

なるほど、ここで相手の要求は読めた。裏の意図はこれで決まったようなもの。

(それにしても言葉遊びの少ない男だ。)

材料が少なすぎて思案がまとめにくい。楽観的にこちらの味方と決めつけるわけにもいかず、かといって決定的な確証もなく。

頭の中で計算し導き出した答えが模範である確証もない。しかるに、何を最初にするべきかを模索する必要がある。安易に回答を導かせないようにしているように思える。

何故にと疑問が浮かぶ。無為に過ぎる時間が数秒すら惜しいというのに言葉遊びにかまけて小さな確証すらもてずに、徒に時間を消費していくことがどれほどのリスクを呼ぶのかを計算しないのだろうか?

じりっと苛つく心を落ち着かせるために深く息を小さく吸う。

ルチェットとロルフは戻ってきているのだが、一番小さなフィランが戻らない。他にも他部族の大勢の子女がこの館の中で動かされているに違いない。相手もそれを知っている。(知っているが故にダルヒムの被害を見越して手伝えといっているのに何故…?)

直接それを言わない。

その理由…。頭の隅に引っかかるそれが気には掛かるが、それよりも考えねばならぬ事がある。

(ルオが来たことで我らが一族を方々に飛ばして媛を探させているのは明白であろう。)

だが、と言葉を頭の中で混ぜ返す。

それ以外の連絡が無い、と言うことも知られている。ルオ以外にここに来る者がいず、気配もないからだ。

炯眼で名の響いたマフゼン一党ほどの手練手管を持ってしても行方が追跡できていないらしく、依然どの一党からも反応を返してきていない。コンタクト一つないところを見ると、手を焼いているようだ。

(地の利がない我らは、不利…。鼠を追う暇があるなら長に証言せよ、ということか。)

証人、と梟王は言う。何らかの意図を持った謎かけ。利のない大形な要求の裏に隠す必要のある証言を求める言葉。

じっと長は彼の目を見据える。

感情を冷ませと己に命ずる。冷静さを取り戻した長にはこの後の算段が淡々と思考の中に積み重なっていく。そうでなくてはならいのだ。

この梟めが装わねばならない理由。意味。こちらの事情を知っているという前提。

やるべき事の順序、最優先は。

(最後は己を信じるしかない、か…。)

己の思案を。媛を取り戻したくないか?と持ちかけたのだと想定する事を自分の中で決する。

失われるのを目の前であがきもせずに見過ごすわけにはいかない。

無為に失われる時間の数だけ媛の身には危険が迫るのだ。

多少目算に不安は残るがタイムリミットと判ずるしかない。

(さあ、戦闘開始じゃ。)

ふっーっと不愉快であるといった体のため息を吐くと

「オーグらはルチェットを部屋へ連れて行け。」

もはや眉一つ動かさずに細めた目をつまらなさそうに向けて長は吐き捨てた。

表面は不利な取引に苦渋の選択を強いられ面白くないと、不服を隠しきれぬ長を装って。

(腹芸とはいえめんどくさいのぉ………。)

慣れぬ表情は顔も痛いしのぉと心中ぼやきながらも表情を曇らせる。

普段はこういった顔をしない長が不満を明らかにしたことに対して一族は動揺を隠しきれなかったようだ。

「長…?」

不安げに問い返される言葉と視線を長は手で制する。

喋るでない、と暗に手で指し示し、長は言葉を繋いだ。

「飲もう。末のを救っていただいた義を返せぬ我らではあるまい。」

「…はっ!」

長の言葉に、オーグはきびすを返してルチェットを抱えたまま廊下を逆方向に歩み出す。その後ろに三人付き従う若者がいた。

「梟王よ。」

「なにか?」

「我らの華がまだ一人、鼠に牽かれたまま戻っておらぬ。」

長はたんたんと事実を口にする。言外に「我らにも時間はないのだ」とにじませながら相手の動きを伺う。些細な変化も見逃さないようにじっと。己のそろばんが正しいかと試しながら、表向きは嘆願する長を装って、裏では相手の腹の底を探っている。協力することは吝かではないが、こちらも急を要する用向きがあることを解ってもらいたい。問答の時間が惜しい。幼い媛の行方が気になるのだ、と。

梟はその言葉を言外の是と判断し、口端を上げる。

「名は?」

「フィラン。」

「容姿は?」

「薄桃の長い髪に赤金の瞳のトビネじゃ。身丈は末のとそう変わらぬ。」

ふむ、と彼は頷く。

さてどう出るかと彼の一語一句一動作まで細心の注意を払っていた長の腹の中を知ってか知らずか、彼の視線が一瞬左斜め上方にずれる。ん?と声にヴァルムが出す前に彼は手を上げると、指をすいすいと動かし口に呪文を含む。コンタクトの呪文を小さく囀り連絡用のパルピスを使役すると、何処ぞへと飛ばした様だった。

「ダルヒムの長らはこのまま正客の間に行かれるがよろしかろう。今話を通しておいた。」

「そなたは?」

「蛇の道は蛇、というやつだ。必ず媛はお連れしよう。この話はその時に「まとめて」返答を戴きたい。それまで長は暇を持て余している正客殿に、世間話でもしながら酒の相手を。」

にっと笑む梟に、長はにこりと笑んだ。

己の考えが間違いではないと確証が得られた事への満足感と、約定の執行と対価を示されて行動が明確化されたことの安堵感を得る。

長アードラーと話しをせよと梟はいう。

(世間話…。)

ふむ、と口の中で言葉を反芻して、その意図、謎かけに気付く。

彼は今まであったことをそれとなくアードラーに伝えよと言っているのだろう。証人とはこのことだ。どうやらアードラーの重い腰を上げさせるために、外の者の口から醜聞を伝える必要がある。館の主が己が裁量で断罪することなく、一族の長を動かさなければならないということは、身内の己よりも年長もしくは有力者がこの問題に連なっているということ…。

言葉に含んでそれをアードラーの耳に入れることが彼の狙いだ。身内ならではの甘い裁量で見逃されているのか、尻尾を掴ませない狡猾さを持っているのか、はたまた確たる証拠がないためか。何れであろうと生き証人として長に証言する立場の者が商談相手の長となればアードラーも重い腰を上げねばならない、というこが彼の狙いのようだ。

部外者、ましてや今宵の取引相手から、そなたの身内に奴隷商に連なる者がいるようだと言外に指摘されては、流石に身内といえども黙っていられるはずがない。

どうやら梟王は握りつぶせない証拠を突きつけるチャンスを伺っていたようだ。そして恰好の証人を手中に収めた。華を手折った所行を許せるはずのない取引相手の民長、という生きた証拠を。

ならばこそ、媛のことを二つ返事で引き受けた。それほど彼にとって抜き差しならぬ事態なのだろう。奴隷商だけではなく、一族にある汚辱の繋がりを断ち切るつもりでいるようだ。

まとめて返答を戴きたいとは小憎らしい。己が戻るまでに長を説得しろというのだ。

その見返りにフィランを連れてくるとこの小童めは言い切りおったのだ!!!

(受け入れればフィランを手元に返すという確約。こちらのほしいものは揃える故に、己の所望を受け入れよという訳か。)

馬鹿にしてくれるわと長は苦笑する。

(末のを助けたことを口実にこちらを動かせば良いものを…。)

フェアではない駆け引きを嫌う性質…。

こちらとしては当初の予定通り、そっと長の耳に入れてやるだけでいい、というのは変わらないが…。

試されたことに腹立たしく、小憎らしい奴めと思うのだが憎めずにもいる。

末のが懐いているせいか、救ってくれたために仲間意識でも連動したのか。

人の胸中とは不思議なものよと苦く笑んで頷くと、互いの意図を理解できたのだと解釈し、二人はすぐに行動に移る。

「では、お言葉に甘えて参るとするかの。」

皆進め、と言い歩み始め、彼の横を通り過ぎる。その際彼にまきついているロルフの手をルオが強引に引いた。

「あ…」と小さな声があがるが気にとめず、長は歩みを進める。

彼の思考に我らが届くかどうかをまんまと試されたわ、と腹の中で毒づきながら。

背後で跳躍する気配が届いたので、彼も行動に移ったのだろう。

行動力とその自信。蛇の道は蛇、とやらならばその伝手をかなり握っているのだろう。人望もあるようだ。商人として何れまみえることもあろう。

(だが、…。)

今の言葉や話ぶりだけでは到底事態が解らない。ダルヒムの大人達の中でどれだけが理解できたものやら。条件の提示も鈍く、敢えて謎かけにした理由もわからない。思考を回転させて彼の意思を読み取らねばついて行けない言葉足らずの協力要請に長は訝しんだ。

今も正しく読み取らねば見当違いのことを話して終わってしまいそうな…。

そこまで思考を回して、ある一つの結論に到達する。

(つまり、内通者の可能性。)

我らの中にいるかも知れぬという疑い、もしくは壁に耳あり、といったところだろうか?

意識を集中してみれば、そう遠くない場所からほんの僅かだが気配を感じた。天井のそこかしこに、心眼という技で出来る覗き屋どもを。

(先ほど視線を上に動かしたのは、不用意に喋るなと言う暗示。)

特定の条件を満たせば他者の行動を補足することが出来る技だが…。アレンジでも加えられているのだろう。館の中のそこかしこに其れが存在する可能性を示唆する事実に嘆息が漏れた。

さすがにあの梟王も、住処をこれほど見張られているのでは迂闊に行動もとれまいに、と。

言動には注意せねばなるまい、と胸中で思案を練り上げる。

内通の目があるということは、泥棒を身のうちに飼っているようなもの。

彼が真に叩きたかったのは、奴隷商ではない。自分よりも力ある身内者が奴隷商と連なっている。バーゼルトの家名を引っさげてこれから台頭していこうという梟にとってはこの上ない汚辱のイチモツ、目の上のたんこぶなのだろう。

確たる物証と、外からの証言がそろった今、ここで一気に叩き潰しておきたい腹積もりなのだ。末のを連れてこちらに向かっていた様だったのも証人としての言質をもらうため。この媛は保護できたが他の媛は無事であるか?、このようなことがあってはならぬと我らを煽るつもりがあったやも知れぬ。

(フィランの無事を確約するのはそれ以上の効果を期待して、か。)

彼にとってこの証言をすることがどれほど重要なのか。

いずこかに潜む内通の瞳に「奴隷商根絶」と錯覚させ、内実を悟られせずに我らを長の元まで無事行かせること。ならば彼の真の目的は口に出してはならぬ。

(我らを信じてくれた若者を裏切ってはならぬ。)

小憎らしい、前途有望な若者を。

くつくつと喉が鳴った。久しぶりに楽しんでいる自分を長は胸中で叱責する。

フィランの無事を確かめるまでは腹の底から楽しめまい、と。

「ルオ、離せ!」

後ろではロルフが拗ねたようにルオから手をふりほどこうともがいている。

(ふむふむ、これも良い目くらましよの…。)

我らも威勢のいい子供は嫌いではないな、と苦笑すると子供のやりとりに耳を傾ける。

さすがに少年頭を務めるだけあってちょっとやそっとでは振り解けないようだ。後ろ手につかまれた手をぶんぶん振り回す気配が背後から届く。

「ばーーーーっか。お前ぜっっっってぇーばーーーか!」

聞くに堪えない悪態をつきながらルオは乱雑に腕を引き寄せる。同年代の少年の力に牽かれ蹈鞴を踏みながら、それでもロルフは猶抗った。

「馬鹿とはなんだ、口が過ぎるぞ!」

「馬鹿じゃなかったらスカタンだ。トンマ!間抜け!!能なし!!!」

振り返って悪態をつきまくるルオに、長がやめよ、と制止の声を掛けた。

「ルオ、口を慎め。そなたとて公の場に座すればヴァオル一党の頭ぞ。ここは我らが住み家ではない。…腹に据えかねるものが在ろうとも、ぐっと抑えてにこりと笑う。そのくらい出来よう?」

そなたなればの、と長に諭されてルオも口をつぐむ。眉はハの字でやはり不服そうだが、口にはもう出さなかった。時間が進めばやんちゃな少年頭の顔に戻ろう、と長はふんで次にロルフの方に向き、手招きする。

「末の、よいかの。」

手招きをして自分の前に立たせると真っ直ぐ長はロルフを見、顔を引き締めてみせる。

「我らは今、ここの館の主殿にとあることを依頼された立場にある。その代わり、主殿はフィランを我らの手元に必ず返すと口約した。」

「依頼…?」

うむ、と長は頷くと、ロルフの目線まで腰を落とし、声を細めた。

「世間話を、のぉ。少々言葉は選ばねばならぬが、大したことにはなるまい。だが決して感情のままを口にしてはならぬ。言い争ってもならぬ。強引に進めてもならぬ。何があっても動じてはならぬ。弁巧をたてて相手を阻害してはならぬ。解るな?我らならば。」

我らならば、と言われてロルフは神妙に頷いた。

子供ながら自分の置かれた立場を理解する。王の言葉と長の言葉の重さが肩にのしかかってきたような気分だった。

長は言う、フィランを我らの手元に必ず返すと。王が何らかの方法でフィランを取り戻してくれるということだろう。その代わり、彼は「鼠」を駆除したい。

「長、王は山岳のドルオーニの事を心配していた。」

「然り。」